ひらがな「お」徹底解説

今回はひらがな「お」です。

ひらがな「お」を書く時の極意は、なんといっても2画目のぐるっと回る部分をどう書くか?にかかっています。

1画目から順にコツをご紹介していきたいと思います。

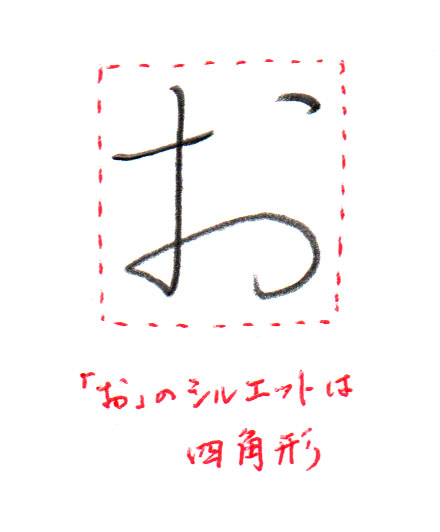

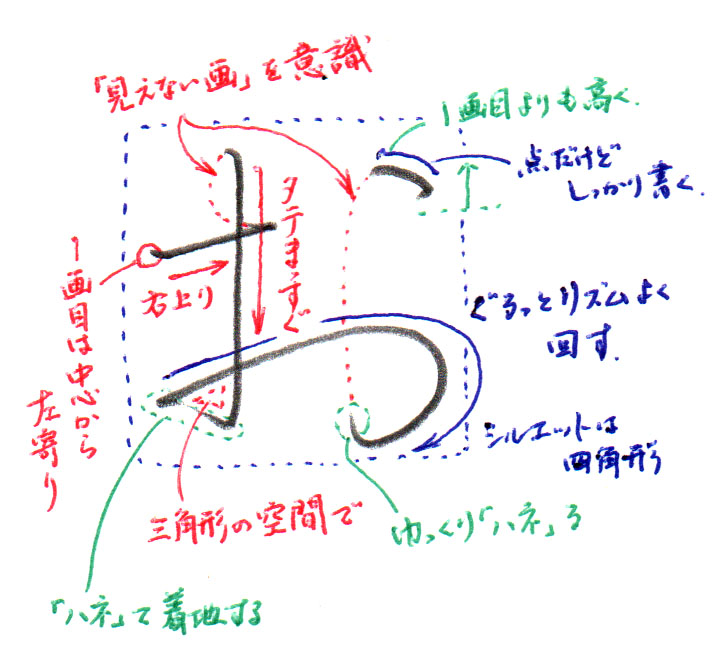

シルエットは四角形

まずは全体像のシルエットとして捉えていただきたいのですが

ひらがな「お」のシルエットは四角形

になります。

そして、四角は四角でも割と大きめの四角になります。「お」は3画の字ですが、画の長さが長い字です。

なので比較的場所を取る、大き目の四角をイメージしていただけると良いです。

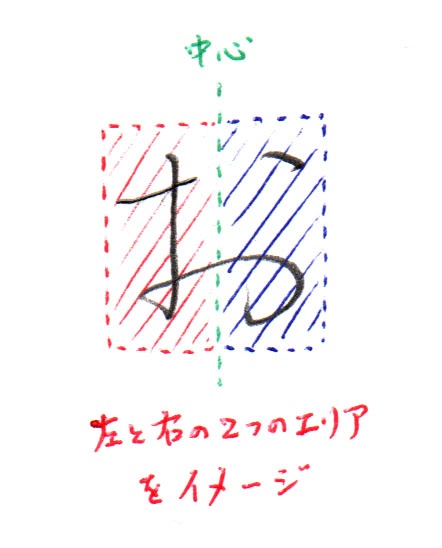

1画目は左寄りから始める

1画目は左寄りから書いていきますが、

ひらがな「お」は下の図のように左と右の二つのエリアに分かれて書くようにすると良いです。

中心から左と右に2つに分けたエリアをイメージして、1画目を左エリアの左寄りからスタート。

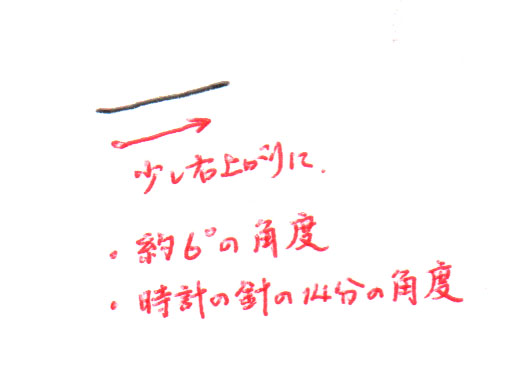

1画目は少し右上がり

1画目を左エリアの左寄りから、ヨコの画を書いていきますが、

ヨコの画は少し右上がりに書く

と良いです。

こちらでも書いておりますヨコ画は

・「若干右上がりに書くのがコツ」

・「その角度は6度(時計の針でいうと14分の角度)」

の2つのポイントと同じ要領での角度をつけて書くと良いです。

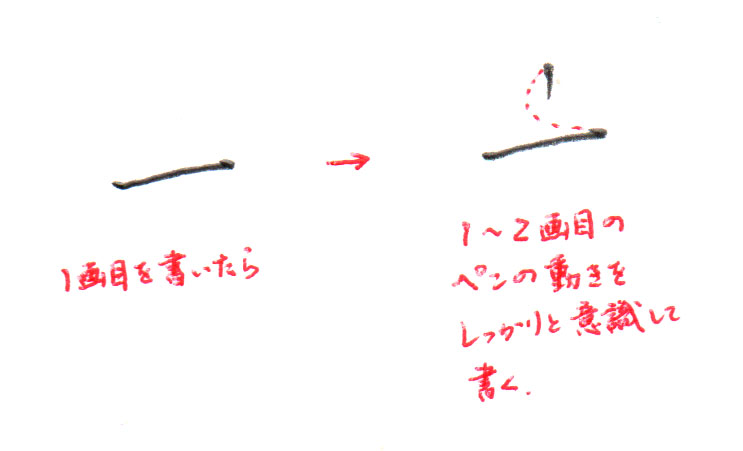

1画目から2画目の「見えない画」を意識

1画目(ヨコの画)を書いたら2画目(タテの画から)を書いていきますが、

1画目から2画目への「見えない画」を意識する

と良いです。

ここの「見えない画」「書かない画」というのをしっかりと意識していただきたいです。

きれいな字というのは、こういった部分の「見えない画」かしっかりと繋がって見えます。逆に繋がっていなければ汚い字になってしまいます。

また「見えない画」は「見える画」と比べた時に、なるべくゆっくりと書くのがコツです。

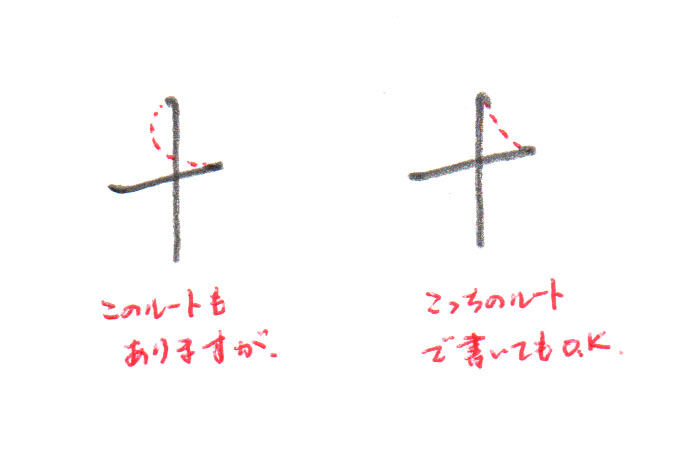

それから、ここの「見えない画」の経路・ルートとしては一つだけではなくて下の図のような2パターンがあってどちらで書いてもOKです。

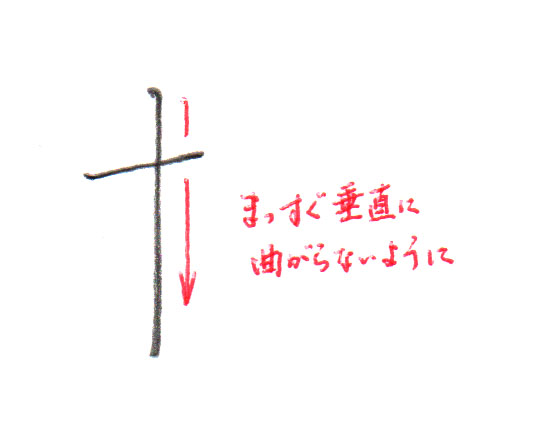

2画目のタテ画はまっすぐに

2画目のまずはタテの画ですが

タテ画はまっすぐに書く

ことが大事です。

この部分は「お」の背骨の部分で、曲がったりするとバランスが悪くなりますので、垂直にまっすぐを心がけて書くと良いです。

そしてどうしてもまっすぐが上手くいかない場合は、少しだけ左に倒し気味に書くようにすると良いです。

こちらの記事のタテ画でも書いていますように、右倒しよりは左倒しの方がバランスの取れた字にしやすいです。

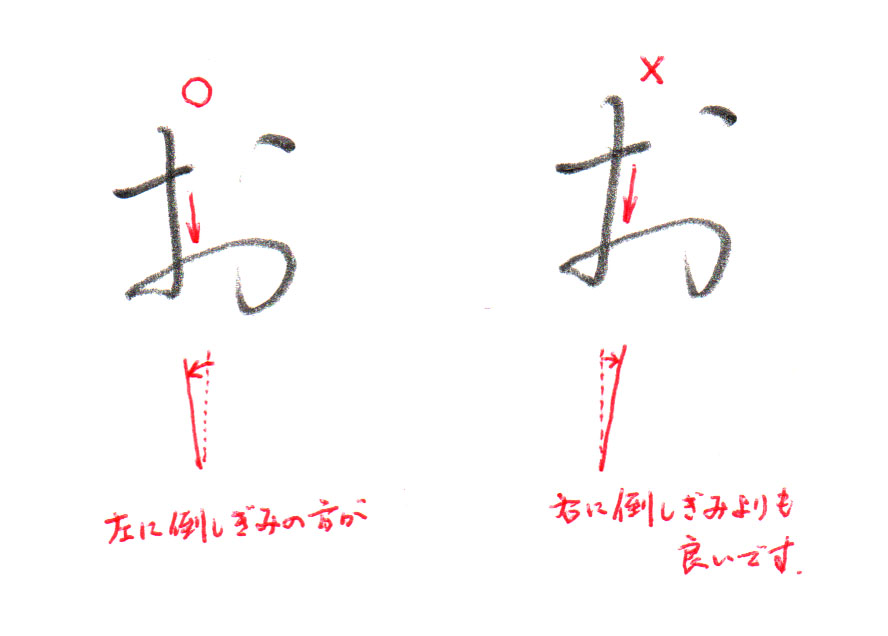

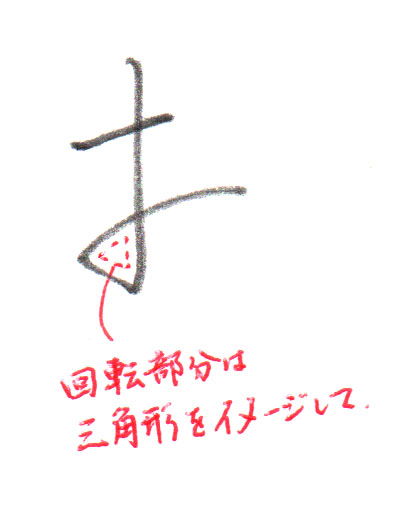

2画目の回転部分は三角をイメージ

2画目のタテの画の次は回転部分ですが

回転部分は三角形をイメージして

書くようにすると良いです。

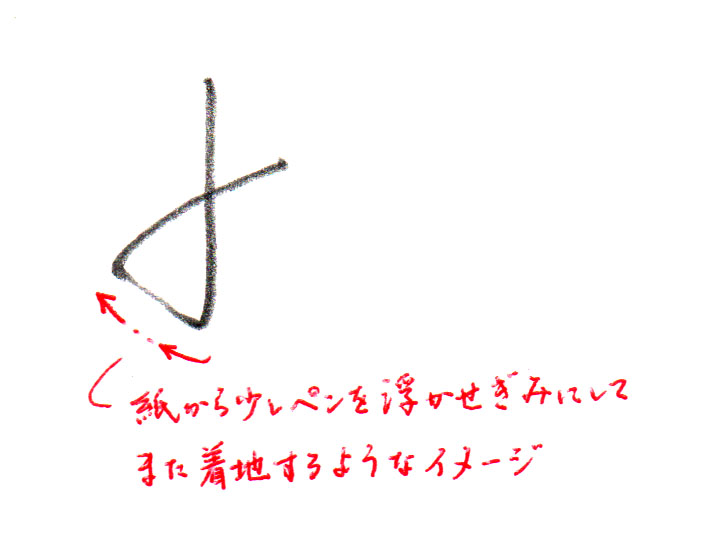

2画目の回転部分は「ハネ」て着地

2画目の回転部分の始めは

「ハネ」るイメージで書いてまた着地する

と良いです。

実際に「ハネ」るわけではなくて、紙から少しペンを浮かせぎみにして「ハネ」た後にまた紙に近づいていって着地するように書くと良いです。

後から「お」の元になった漢字の成り立ちでも述べますが、この「ハネ」部分は漢字だと「見えない画」の部分に当たります。

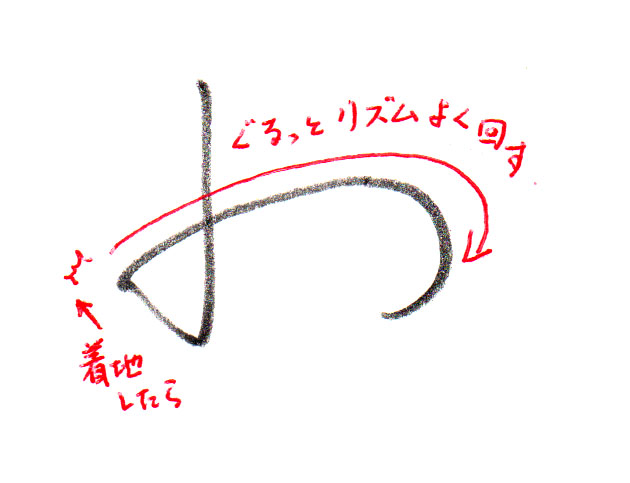

2画目の着地したら一気にぐるっと

回転部分で「ハネ」て着地したら

一気に右エリアまで、リズムよくぐるっと

書くようにすると良いです。

この部分は「お」を書く中でも一番速く書くべき部分です。起承転結という物語の部分の「転」の部分で、クライマックスに当たります。

1つの字を書く中で、物語のような概念というのは中々考えないかもしれませんが、ゆっくり始まって速くなってまたゆっくりになるというような、

書く時のスピードというものにも美文字を書く上では考えていただきたい部分です。

また、注意してほしいのは「速く」書く部分ですがスピードには注意です。あまり速いと上滑りしてしまって美文字とはなりません。

この辺りは紙やペンの種類でなんともこの速度でとは言えない所ですが、「速すぎ」には注意が必要です。

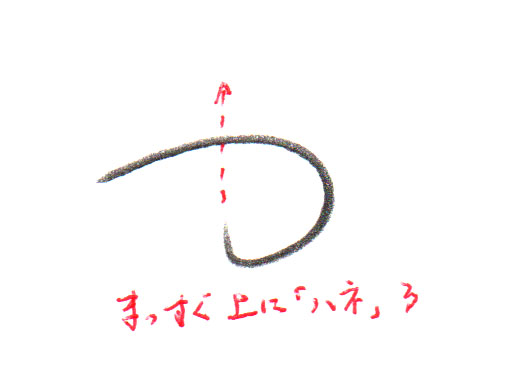

2画目の最後は垂直に「ハネ」る

2画目のクライマックスでぐるっと回すように書いたら

最後は垂直に上に「ハネ」て

書くようにすると良いです。

ここの「ハネ」の部分もペンを紙から少しずつ上げていくように書くと良いです。

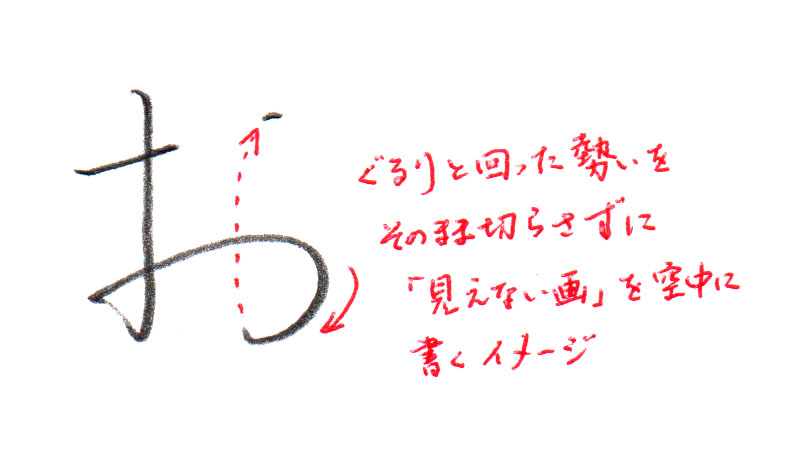

2画目から3画目の「見えない画」も意識

2画目の最後を上へ「ハネ」たら3画目を書いていきますが

2画目から3画目の「見えない画」を意識

すると良いです。

右手の指の動きでぐるっと回して書いてきて、その勢いそのままに「見えない画」を空中に書いていくイメージです。

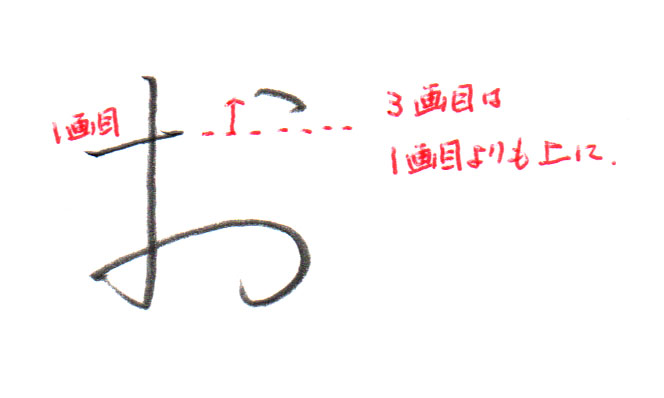

3画目の高さは1画目よりも上に

そして3画目ですが

3画目の高さは1画目よりも上

を心がけて書くと良いです。

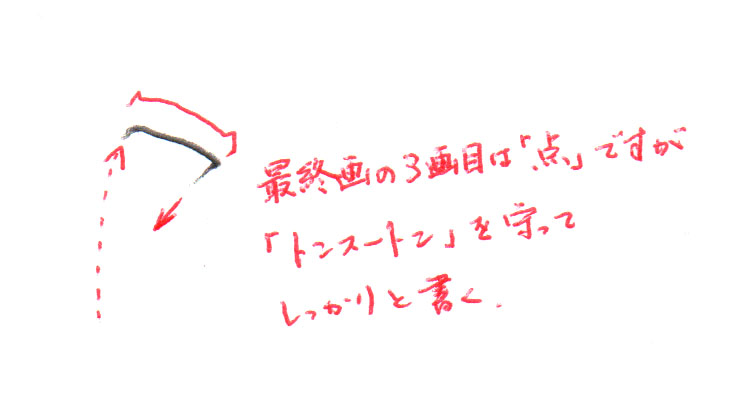

3画目は点だけどしっかりと書く

3画目は点の画になりますが、点の画というのは軽く見られがちで、おろそかになりやすいです。なので、

点ですがしっかりと書く

ことが大事です。

点ですが「起筆→送筆→収筆」という「トンスートン」をしっかりと守って書くことが大事です。

※「トンスートン」はこちらの記事で詳しく書いておりますので、参考にどうぞ。

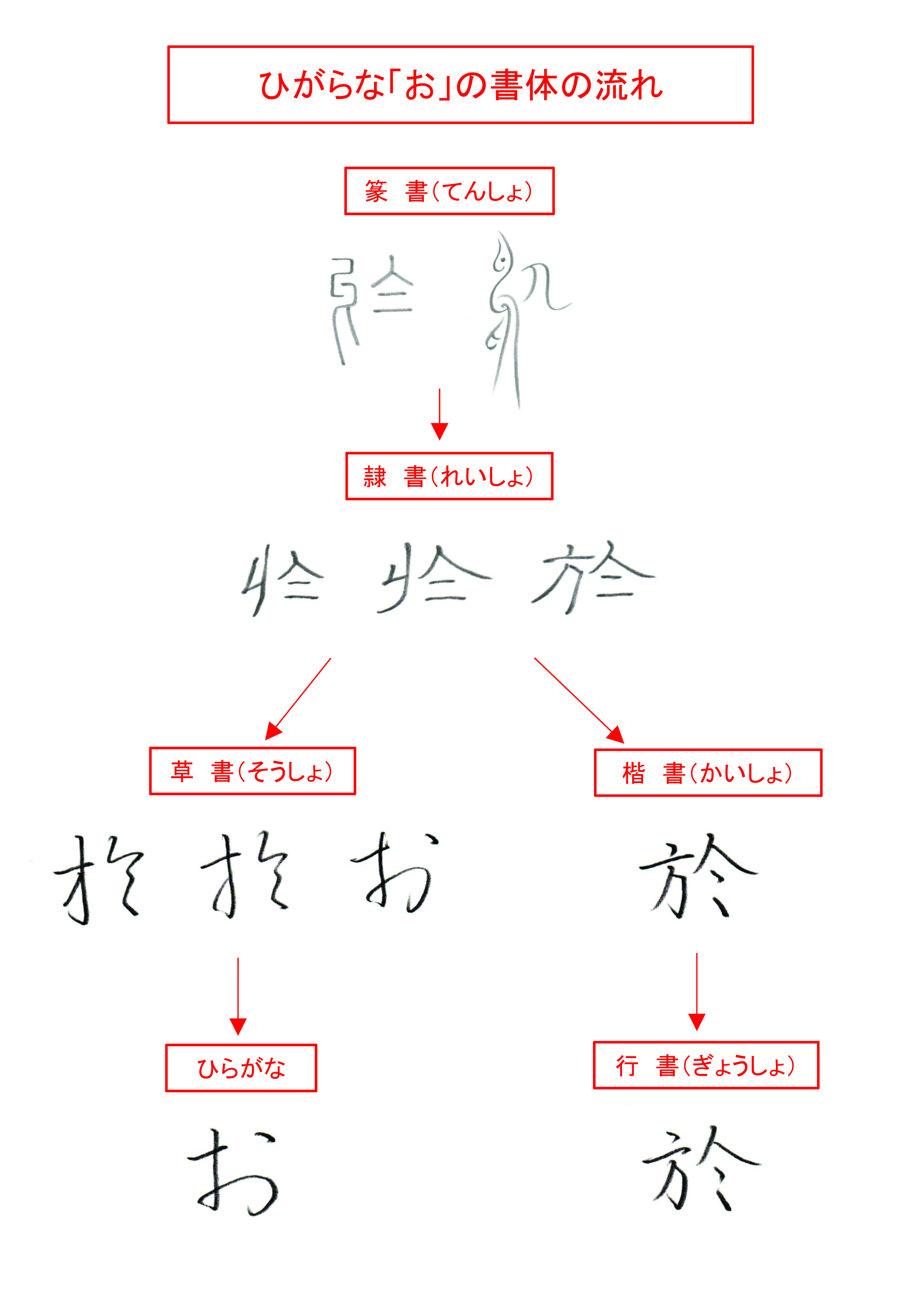

「お」は「於」漢字の成り立ち

ひらがな「お」の書体の流れは以下のとおりです。

「お」の元になった漢字「楷書」は「於(おいて)」です。

「~において」とか「~における」とかの「於いて」ですが、

「於」という字は、

【字義】

1.ああ。詠嘆。

2.①お‐いて。お‐ける。

②発語の助字。接頭語として用いる。「於越(オエツ)」

③おいてする。そこから離れない。

【解字】

象形。金文では、烏(ウ)(からす)と同じ字形。烏の鳴き声の擬声語から、感嘆を表す、「ああ」の意味に用いられ、関係・受身・比較などを示す助字としても用いられる。

「新 漢語林 米山寅太郎 蒲田 正 著」

というように字典には載っています。

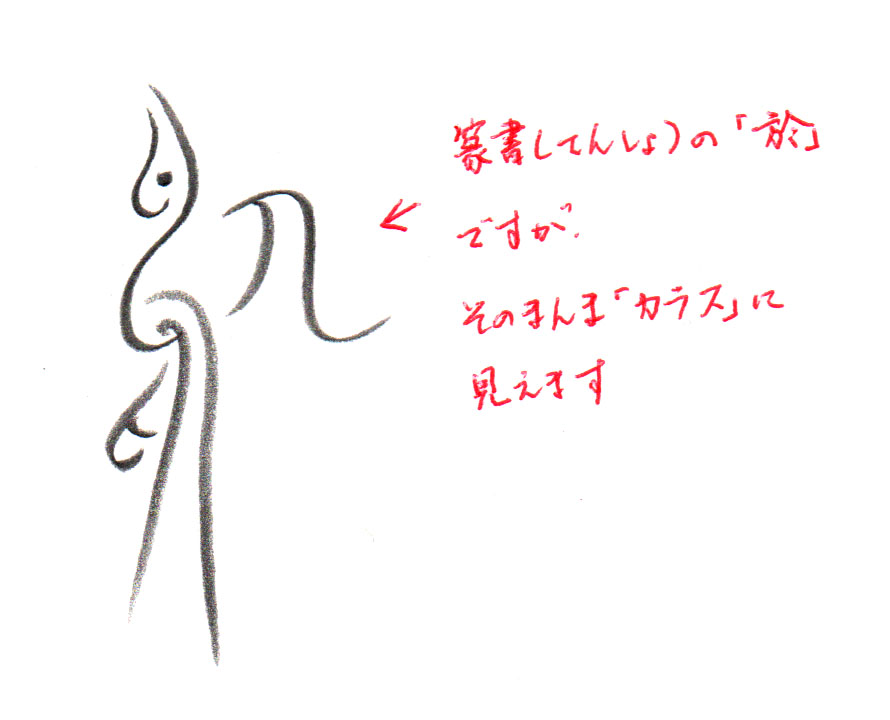

なんと「於」は、「カラス」の形を取っている字ということです。

カラスは「かぁーかぁー」と鳴きますが「あぁーあぁー」と聞こえないこともありません。

今回のこの「お」の元の漢字「於」を調べていて、一番びっくりしたことは

篆書(てんしょ)の「於」に「そのまんまカラス」な字があったのには驚きました。(なのであえてそれをチョイスして書いてあります。)いや漢字って面白いです。

字典にある「金文(きんぶん)」というのは、紙が無い時代に金属に掘った字のことです。つまりそれだけずーっと昔の字は「カラスの形」という意味から来ているということです。

それで隷書(れいしょ)から草書(そうしょ)ができて、草書からひらがな「お」ができました。

なのでひらがな「お」はカラスの形が元になっていると言えます。

先ほど書きました2画目の「ハネ」ると解説した部分は、草書(そうしょ)でも「ハネ」るようになっています。

美文字を書くという事を考えるに当たって、ひらがなのルーツになる草書(そうしょ)からのコツというのもあてはめて考えることも、大事なことだと考えます。

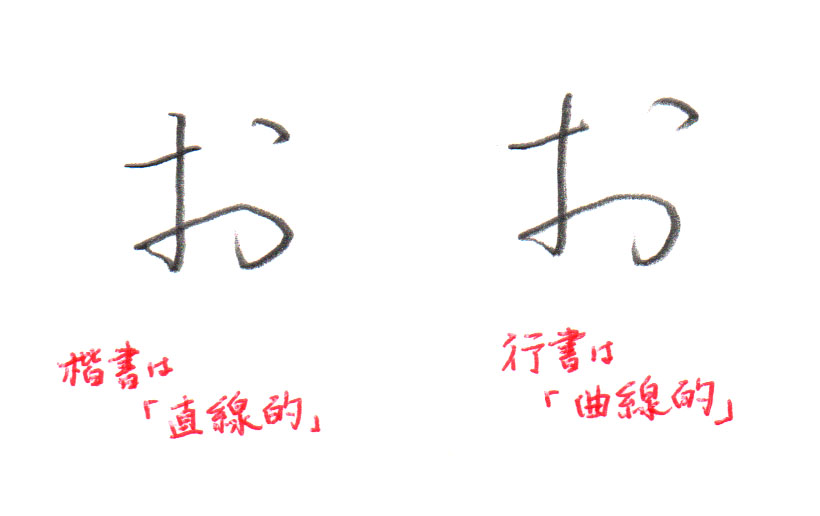

楷書・行書それぞれに合わせるには

楷書(かいしょ)と行書(ぎょうしょ)に合うひらがな「お」を考えた場合ですが、

・「楷書」は「直線的」に

・「行書」は「曲線的」に

です。

あまり変わりませんが…心がけが大事ということで!

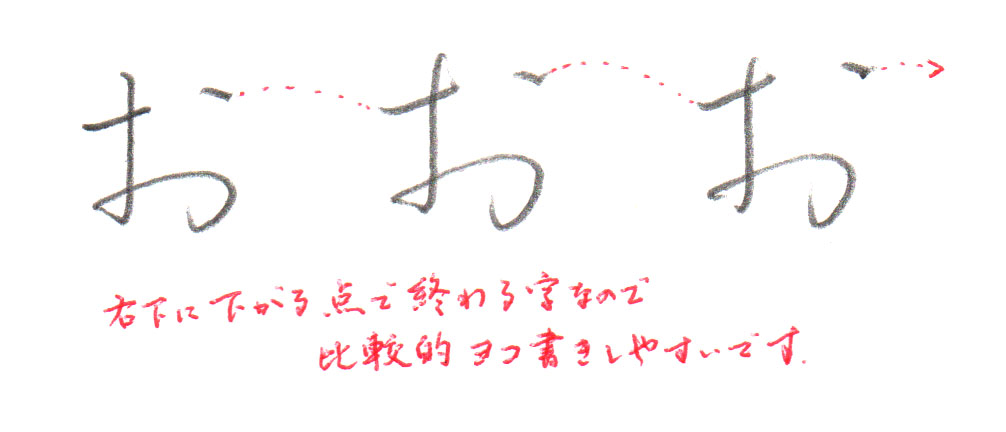

ヨコ書きの「お」を考えた場合

問題のヨコ書きの「お」を考えた場合ですが、

ひらがな「お」は、タテ書き特化のひらがなの中では、比較的ヨコ書きはしやすい字です。

最後の画の3画目が右下に下げて終わる字なので、比較的問題は少なくヨコ書きはできると思います。

まとめ

- シルエットは四角形

- 1画目は左寄りから始める

- 1画目は少し右上がり

- 1画目から2画目の「見えない画」を意識

- 2画目のタテ画はまっすぐに

- 2画目の回転部分は三角をイメージ

- 2画目の回転部分は「ハネ」て着地

- 2画目の着地したら一気にぐるっと

- 2画目の最後は垂直に「ハネ」る

- 2画目から3画目の「見えない画」も意識

- 3画目の高さは1画目よりも上に

- 3画目は点だけどしっかりと書く

ひらがな「お」は、どちからと言えば漢字の楷書(かいしょ)に近いので比較的書きやすいです。

その中でぐるっと右へ回るアクロバティックな部分が重要なトコロですので、そこをリズミカルに上手く書けるかどうかがポイントです。

ひらがな「お」解説動画

実際に書いている所の動画をご用意しました。

文字の形も、もちろん大切ですが、ペン先の微妙な動きにも注目していただけるとありがたいです。

美文字練習ノート【ひらがな編】を作成しました

この記事の解説を見ながら練習できる、美文字練習ノート(A4横サイズ)を作成しました。

ナゾリ書きはもちろん、いろんなサイズで練習できるようにしました。

さらに解説動画をがんばって作りました!

そしてさらに無料でダウンロード可能です!!

ぜひご活用いただきたいです!!!

詳しくはこちらからどうぞ↓↓↓

Hey there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d

ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article

or vice-versa? My website goes over a lot of the same topics as yours and

I feel we could greatly benefit from each other.

If you’re interested feel free to send me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners

and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful

than ever before.

Hey! I’m at work browsing your blog from my new

iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the excellent work!

Thank you for your comment.

Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,

you’re a great author. I wil always bookmark your blog and will come back down the

road. I want to encourage you to continue your great writing,

have a nice morning!

Vissit my web blog; Reta

Thank you for your comment.

Touche. Outstanding arguments. Keep up the good work.

It is not possible to become uncircumcised, as circumcision is a surgical procedure

that removes the foreskin from the penis.

Trending Questions What types of precedent are there in the Doctrine of Precedent?

What is the difference between the olden times and modern times womens?

What is the difference between an Admin and a Mod on HorseIsle?

Hello all, here every person is sharing these knowledge, thus it’s pleasant to read this blog, and I used to

visit this website every day.

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

Have you ever thought about adfing a little bit more than just

your articles? I mean, what you say is fundamental annd everything.

But imagine if you added ome great photos or video clips to give your posts

more, “pop”! Your cotent is excellent but with pics and clips, this blog

could definitely be one of the greatest in iits field.

Very good blog!

Review my website лучшие места отдыха в Турции

I am sure this article has touched all the intwrnet viewers, its really

really good paragrraph on building uup new weblog.

Feell free to surf to myy site :: เว็บปั่นสล็อตยอดนิยม

Hi there, I discovered your website by means of Google at the same time

as looking for a similar matter, your web site came up, it looks great.

I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just become aware of your weblog thru Google, and found that

it is really informative. I am going to watch

out for brussels. I will appreciate in case you proceed

this in future. Lots of people might be benefited from your writing.

Cheers!

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your website is great,

as well as the content!

Hi! I simply want to give you a huge thumbs up

for your great info you have here on this post.

I’ll be returning to your website for more soon.

Link gue naik gara-gara ini.

There is visibly a bundle to identify about this. I believe you made some nice points in features also.

It’s amazing in support of me to have a web site, whіch іs beneficial designed for my experience.

thanks admin

Нere is my homepage; картридж для цветного лазерного принтера

I’d need to verify with you here. Which isn’t something I normally do! I take pleasure in studying a post that may make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

Your house is valueble for me. Thanks!…

Ꮋi it’s me, I am also visiting this web site daily, this web page is

genuinely good and the visitorѕ are truly sharing nice thougһts.

Also visit my Ƅlg post – Rafa88

certainly like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth then again I will surely come back again.

I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

I’d like to find out more? I’d care to find out some additional information.

I think this is among the such a lot significant info for me.

And i am happy reading your article. However want to remark on few normal issues, The web site taste is ideal, the

articles is really great : D. Excellent job, cheers

Hi all, here every one is sharing these knowledge, so it’s fastidious to read this blog,

and I used to pay a visit this webpage daily.