ペンの持ち方に正しいとかは無い…?!

綺麗な字を書けるようになるためには「正しいペンの持ち方をしましょう」と言われると思いますし、そう思っている方も多いのではないでしょうか?

これはある意味で正しいのですが、しかし書の世界にはこんな言葉があるのです。

筆法(ひっぽう)に定法(ていほう)無し

というものがあります。

これは筆法(ひっぽう)というのは、筆(ペン)の持ち方、

定法無し(ていほうなし)というのは、定まった(=決められた)方法(持ち方)は無い。

という意味です。

言いかえますと「どんな持ち方でも良い」ということになるのですが、今回はそう言われるペンの持ち方・考え方について述べていきたいと思います。

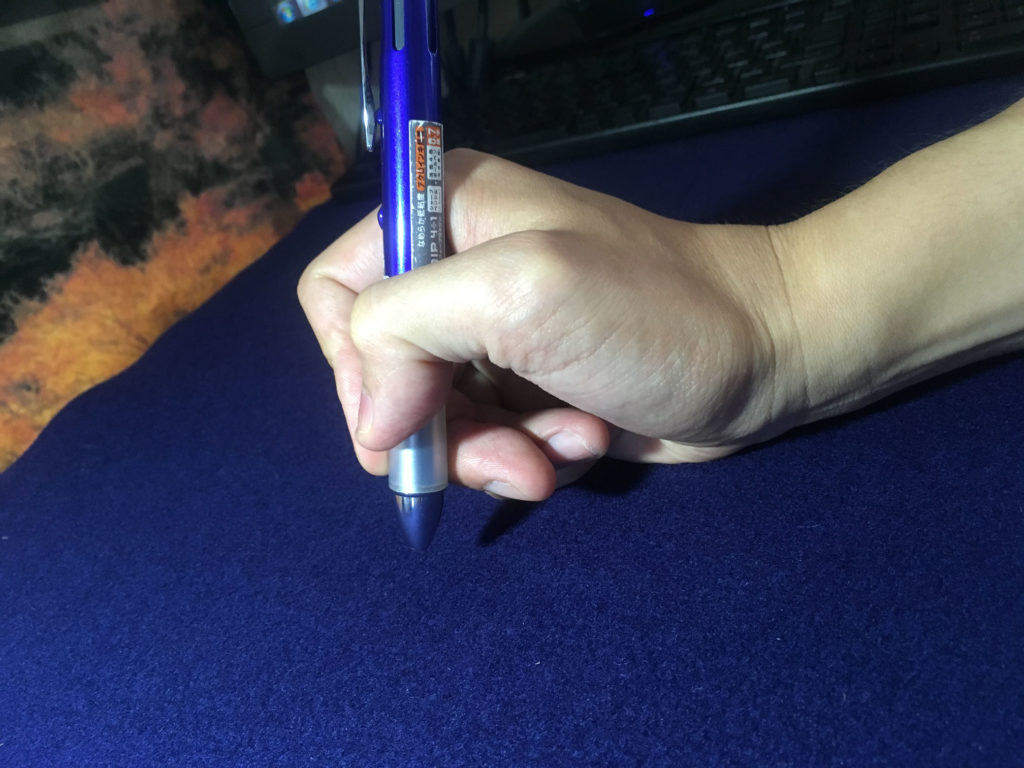

私のペンの持ち方は間違っていますが…

まずは私のペンの持ち方がこちらなのですが、

上の写真が私のペンの持ち方になるのですが、一般的(?)には正しい持ち方のように見えるかもしれません。

ですが実はこれ、教科書どおりのお手本のような持ち方にはなっていません。少し我流が入っていて、直そうとしても直らなかったというのがホントのとこです。

どこがいけないのかと言いますと、親指を当てる角度がちょっと違っているのです。。

これは私が小さい頃から絵(とくにマンガ)を書くのが好きで「しゃっ、しゃっ」っと線を引くために自然とこうなってしまった持ち方です。

絵を描くための軽快な線を引くにはこの親指の角度が個人的に良かったのです・・・

間違った持ち方になるのでしょうが、私自身、書の道を30年以上もやってきて、ボールペン字なども師範をいただいてきているという事実はあります。

なので正しい持ち方でなくても良い、という事になるのではと思うのです。

実際のところ小さい頃からのクセになっている持ち方を直すというのは、簡単なことではないと思います。

人に教えてもらったり、写真を見たりして一時的に直して書くようにしても、すぐに自分の持ち慣れた持ち方に戻ってしまうのが実状なのではと思います。

ペンの持ち方のポイント

そんな実状があるので、正しい持ち方に直すというのは相当にハードルが高いのだと感じます。

そこで、正しい持ち方にパーフェクトに矯正するのではなく、

そのポイントを知って、それを自分の持ち方に反映させているのが良いと思うのです。

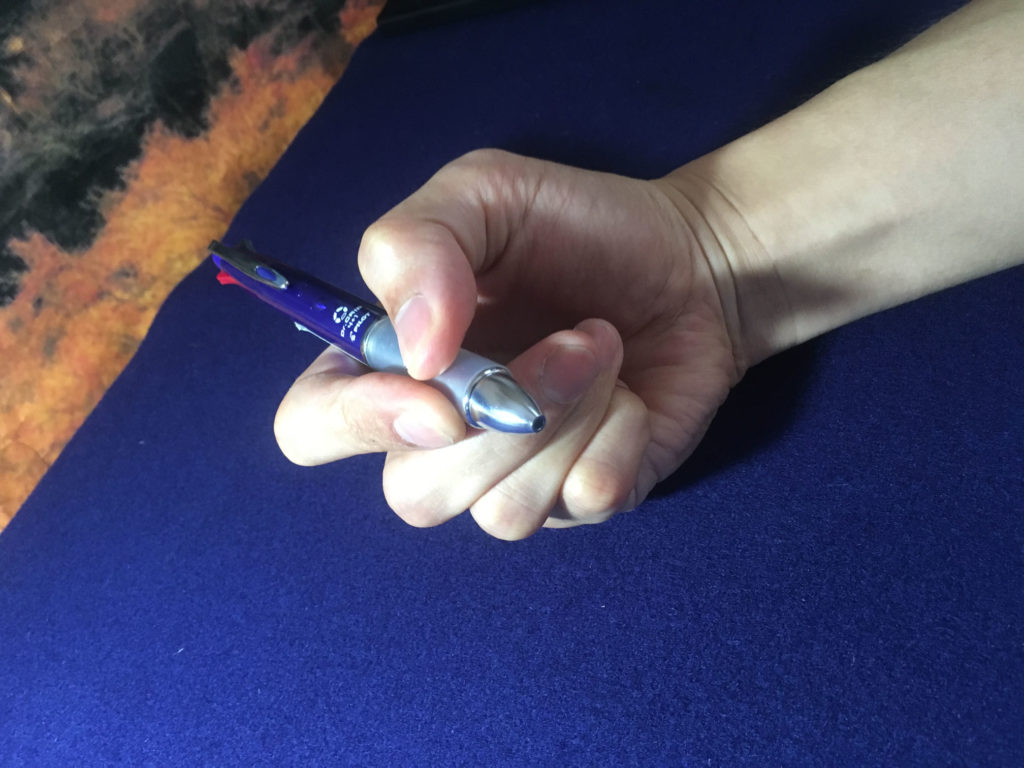

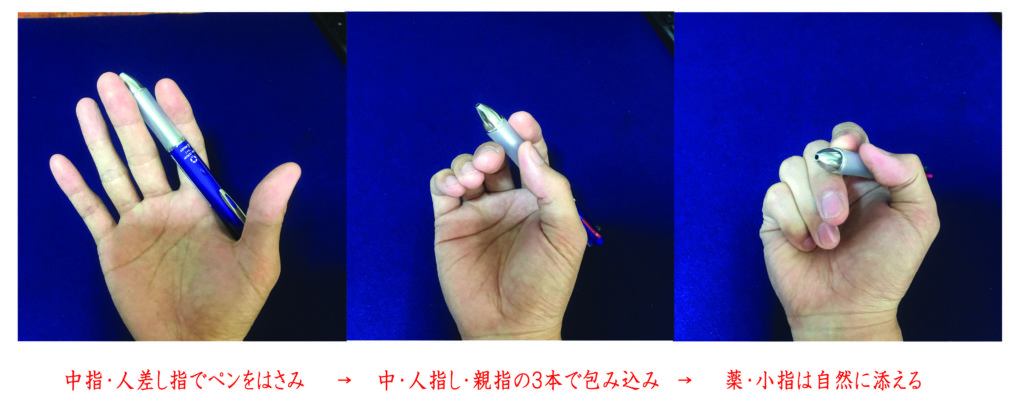

では、まずは持つ時ですが、

親指・人差し指・中指の3本の指で、

ペンを包み込むように持って薬指と小指は自然に添える感じに持ちます。

このときに、

掌(てのひら)の中にタマゴを持つようにイメージすること。

掌(てのひら)の力は抜いて、指先に(中指・人指し指・親指の3本に特に)力を入れて書く。

ようにして、そして一番のポイントが、

「力が抜けている部分」と「力が入っている部分」の両方があること、同時に行うこと

がすごく大事なことです。

たとえば私はピアニストとかではないですが、ピアノを弾くときもタマゴを持つイメージで、てのひらは力を抜いて指先に力をこめて弾くとか聞いたことがありますし、

また私は元剣道部員なのですが、竹刀を握るときに全部ギュッと握りしめてはダメで同じように力を抜くことと入れることを行って竹刀は持つと習いましたし、実際にそうした方が上手くいきます。

さらに私はギターとドラムをほんの少しかじっているんですが、

ギターの音を出す時も、手首は柔らかく、弦を弾くトコロは力を入れて、

ドラムのスティック(バチ)を持つ時も、同じく手首は柔らかくスティックを持つ指先は力強く握る。

これらの事と全く同じことが、ペンの持ち方に言えるのではと思います。

そしてこれは書道の専門用語で「虚掌実指(きょしょうじっし)」ということになります。

掌(てのひら)は虚(うつろ)にして、指を実(=力を入れる)にすることで上に書いたように、てのひらの力は抜いて、指先に力を入れて書く、という

理になった持ち方になります。

綺麗な字を書くにしても、何ごとにおいてもこの「理にかなった」というキーワードはすごく重要なことです。

お手本のような正しい持ち方にこだわりすぎない

ペンやエンピツの正しい持ち方にしなさいと言われる・・・

子どもの頃からの慣れ親しんだ持ち方で、今更なかなか変えられない・・・

そんな方も多いのかな、と思います。

なので、お手本みたいな正しい持ち方にこだわりすぎる必要はないと思います。

要は、

・掌(てのひら)の中にタマゴを持つようにイメージすること。

・掌(てのひら)の力は抜いて、指先に力を入れて書く。

この2点が満足されている「理にかなった」あなたの持ちやすい持ち方であれば良いと思います。

もちろん正しい持ち方ができればそれに越したことはないのかもしれませんが、現実なかなかに無理がありますし、その必要もないのかなと思います。

なかなかイレギュラー考えかもしれませんが、一つの意見として頭の隅にでも置いていただけたら幸いです。

Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

I don’t even know how I stopped up right here, however I thought this put up used to be good. I do not realize who you’re however definitely you’re going to a well-known blogger when you are not already 😉 Cheers!

This is really interesting, You’re an overly skilled blogger. I have joined your rss feed and sit up for searching for extra of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

I went over this site and I conceive you have a lot of superb info , saved to my bookmarks (:.

I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

I’ve recently started a website, the information you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual.” by Vince Lombardi.

I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

Rattling superb information can be found on blog.

It’s really good to come across great content such as this. Continue the good work.

Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and include approximately all significant infos. I?d like to see more posts like this .

Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. But think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could certainly be one of the most beneficial in its field. Awesome blog!

This site can be a stroll-by means of for the entire info you wanted about this and didn?t know who to ask. Glimpse here, and you?ll undoubtedly uncover it.

This is a very well thought out webpage. Very engaging and a great read.

Aw, this was a really nice post. In thought I want to put in writing like this moreover ? taking time and precise effort to make a very good article? but what can I say? I procrastinate alot and under no circumstances appear to get one thing done.

very nice put up, i actually love this web site, carry on it

Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is really irritating. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

Heya! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the great work!

You actually make it seem so easy with your presentation however I find this topic to be actually something that I think I’d never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m taking a look ahead on your subsequent post, I?ll try to get the cling of it!

This is the best blog for anyone who needs to find out about this topic. You notice so much its virtually onerous to argue with you (not that I truly would need?HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!

It’s refreshing to find great content such as this. Keep up the good work.

Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

Some really interesting details you have written.Helped me a lot, just what I was looking for : D.

This website online can be a walk-by for all the info you wished about this and didn?t know who to ask. Glimpse here, and also you?ll positively discover it.

Thanks for your tips on this blog. One thing I would wish to say is always that purchasing electronic products items through the Internet is nothing new. In fact, in the past decade alone, the market for online consumer electronics has grown significantly. Today, you will find practically any specific electronic gadget and gizmo on the Internet, including cameras in addition to camcorders to computer spare parts and gaming consoles.

I have mastered some important matters through your blog post. One other point I would like to state is that there are numerous games in the marketplace designed particularly for preschool age children. They involve pattern identification, colors, pets, and styles. These usually focus on familiarization in lieu of memorization. This keeps little children engaged without having a sensation like they are studying. Thanks

I have really learned newer and more effective things as a result of your blog. One other thing I want to say is that often newer computer system os’s tend to allow far more memory to use, but they additionally demand more memory space simply to operate. If people’s computer can not handle much more memory and the newest program requires that memory increase, it usually is the time to buy a new Laptop or computer. Thanks

What i don’t understood is in fact how you’re no longer actually much more well-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You recognize thus significantly in relation to this subject, made me in my opinion consider it from numerous various angles. Its like men and women are not fascinated except it is something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. Always handle it up!

Great blog right here! Also your site rather a lot up fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink to your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

Thanks for your write-up. I also think laptop computers are becoming more and more popular right now, and now tend to be the only kind of computer employed in a household. The reason being at the same time actually becoming more and more inexpensive, their processing power is growing to the point where they are as highly effective as personal computers coming from just a few in years past.

you are actually a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a excellent process in this topic!

What?s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid other customers like its helped me. Good job.

Wow, awesome weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging look easy. The entire glance of your web site is fantastic, let alone the content material!

Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Chrome. Excellent Blog!

hello!,I love your writing very so much! share we be in contact more about your article on AOL? I need a specialist on this space to unravel my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to see you.

It?s really a great and helpful piece of info. I?m glad that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

Hello there, You’ve done a fantastic job. I?ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this website.

It’s always nice to come across great content such as this. Continue the good work.

Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be at the web the simplest thing to understand of. I say to you, I certainly get irked whilst other people consider concerns that they plainly do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing without having side-effects , other people could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

Thanks for the suggestions you have shared here. One more thing I would like to state is that computer memory demands generally rise along with other advances in the technological know-how. For instance, any time new generations of processor chips are brought to the market, there is usually an equivalent increase in the size calls for of all laptop or computer memory along with hard drive room. This is because the program operated by way of these processor chips will inevitably boost in power to take advantage of the new technology.

The heart of your writing while appearing agreeable in the beginning, did not settle perfectly with me personally after some time. Someplace within the paragraphs you were able to make me a believer unfortunately only for a very short while. I however have a problem with your jumps in logic and you would do nicely to help fill in all those breaks. In the event that you actually can accomplish that, I will definitely be fascinated.

Hey there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

Valuable information. Fortunate me I found your web site by accident, and I am surprised why this coincidence didn’t took place in advance! I bookmarked it.

I think one of your adverts triggered my web browser to resize, you may well want to put that on your blacklist.

Thanks for another informative website. Where else could I am getting that kind of info written in such an ideal approach? I have a undertaking that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

As I web site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

Your home is valueble for me. Thanks!?

Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

Nice blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

I just could not depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I’m hoping to provide something again and aid others like you helped me.

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we are looking to trade techniques with others, please shoot me an e-mail if interested.

When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

Hi! I’ve been reading your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Tx! Just wanted to mention keep up the fantastic job!

I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

You actually make it appear so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something that I believe I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely extensive for me. I’m taking a look ahead in your next publish, I?ll attempt to get the cling of it!

Great work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

That is very interesting, You are an excessively skilled blogger. I’ve joined your feed and sit up for looking for extra of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

Thanks for the thoughts you have provided here. Additionally, I believe there are many factors which really keep your motor insurance premium straight down. One is, to take into consideration buying cars that are inside the good list of car insurance companies. Cars that are expensive will be more at risk of being snatched. Aside from that insurance coverage is also based on the value of your vehicle, so the more costly it is, then higher your premium you only pay.

I like the valuable info you provide in your articles. I?ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

Definitely imagine that that you stated. Your favorite reason seemed to be at the internet the simplest factor to keep in mind of. I say to you, I certainly get irked whilst other folks consider issues that they plainly do not know about. You controlled to hit the nail upon the top and defined out the entire thing with no need side-effects , other folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

I am no longer sure where you are getting your information, but great topic. I must spend a while studying much more or understanding more. Thanks for fantastic information I used to be searching for this information for my mission.

Wonderful work! That is the type of info that are supposed to be shared across the internet. Disgrace on the seek engines for now not positioning this post upper! Come on over and consult with my site . Thank you =)

Generally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

Thanks alot : ) for your post. I’d like to comment that the expense of car insurance varies widely from one policy to another, mainly because there are so many different issues which contribute to the overall cost. Such as, the make and model of the motor vehicle will have a massive bearing on the cost. A reliable ancient family motor vehicle will have an inexpensive premium than the usual flashy sports vehicle.

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

Hey There. I found your blog the usage of msn. That is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information. Thank you for the post. I will certainly comeback.

I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

Escort directory listing Rio

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

Thanks for the advice on credit repair on this particular web-site. Some tips i would tell people will be to give up the actual mentality they can buy at this point and pay later. Being a society we tend to do that for many issues. This includes vacation trips, furniture, and also items we really want to have. However, you should separate the wants from all the needs. When you’re working to raise your credit score make some sacrifices. For example it is possible to shop online to save cash or you can turn to second hand shops instead of expensive department stores regarding clothing.

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot

Hello There. I discovered your blog the use of msn. That is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info. Thank you for the post. I?ll definitely return.

This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

I?m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

Thanks for the advice on credit repair on all of this blog. The things i would tell people would be to give up the mentality they will buy now and fork out later. Like a society most people tend to repeat this for many factors. This includes trips, furniture, plus items we would like. However, it is advisable to separate your current wants from all the needs. When you’re working to improve your credit score actually you need some sacrifices. For example you may shop online to save money or you can turn to second hand stores instead of pricey department stores to get clothing.

Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

I’ve spent hours online today, but your article really stands out. It’s truly valuable! If more bloggers created content like yours, the internet would definitely be a much better place.

After spending so much time online, I finally found a post like yours that’s genuinely worth reading. Excellent work!

What a fascinating article! It reminded me of the importance of not getting too hung up on how you hold a pen, but finding a way that works for you.

It was really eye-opening to me to learn that it’s okay if we don’t improve our habits!

I really enjoyed reading this post it’s definitely one of my top picks on this topic

I’m loving this post it’s easily one of the best I’ve seen on this topic

Great discussion.The topic is highly relevant,and I’ve also written a complementary perspective here.

I’m not entirely sure what sources you’re using, but this is an excellent topic. I’ll have to spend some time researching it to fully understand it. Thanks for sharing this valuable informationit’s exactly what I was looking for!

I’m not entirely sure where you’re getting that data, but it’s a very interesting topic. I definitely need to do more research to fully understand it. Thank you so much for this great insight!

Thanks for the tips you talk about through this blog. In addition, many young women which become pregnant will not even try and get health care insurance because they worry they wouldn’t qualify. Although a few states right now require that insurers supply coverage regardless of pre-existing conditions. Prices on all these guaranteed options are usually bigger, but when with the high cost of health care bills it may be the safer approach to take to protect the financial future.

Learn More – Your blog is becoming my go-to source for information.