ひらがな「と」徹底解説

今回はひらがな「と」です。

ひらがな「と」は2画のシンプルな字ですが、2画が交わるトコロに極意があります。

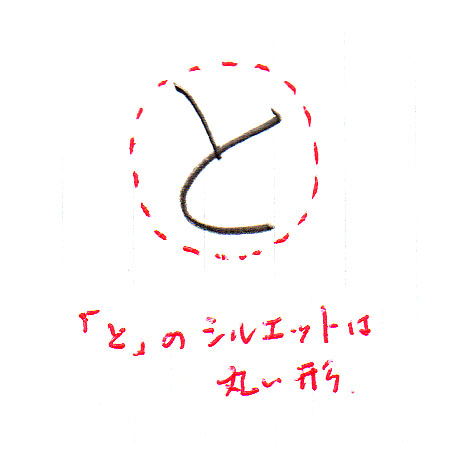

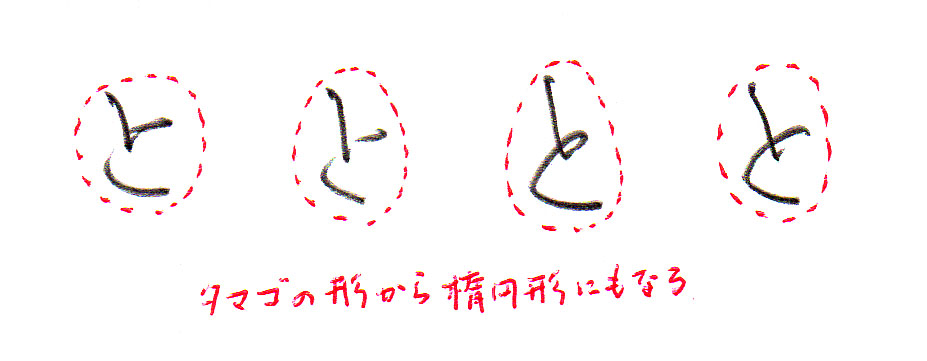

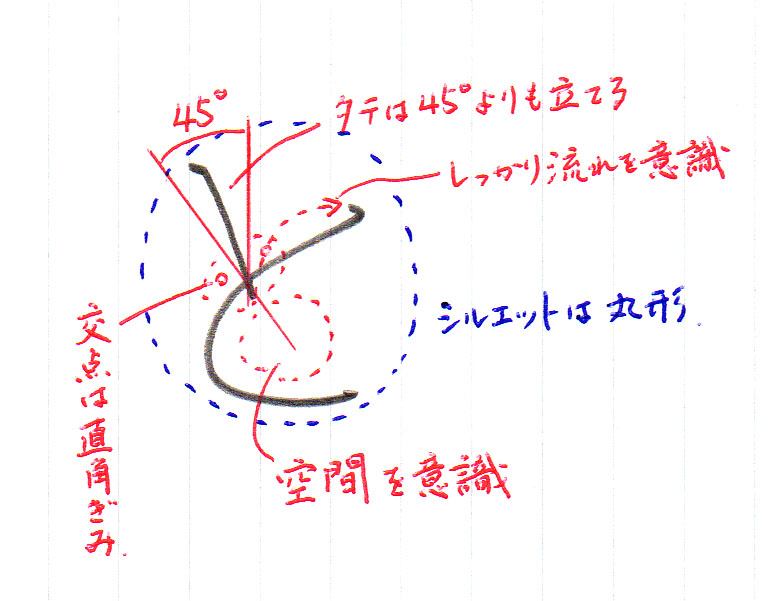

シルエットは丸形 ~タマゴの形

ひらがな「と」のシルエットは丸形になります。

この丸い形を基本として、いろんな書き分けパターンをしていくとタマゴの形からタテの楕円形になったりします。

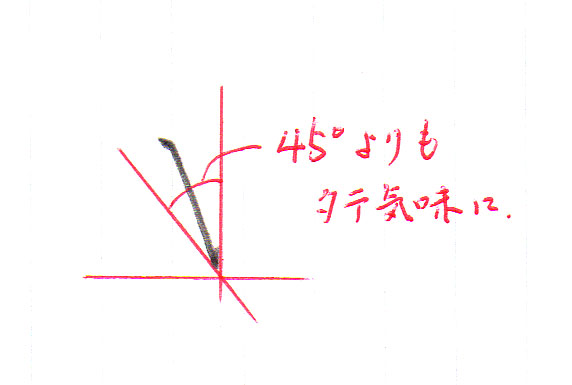

1画目は45°よりタテ気味に

1画目のコツですが

1画目は45°よりもタテ気味に書くと良いです。

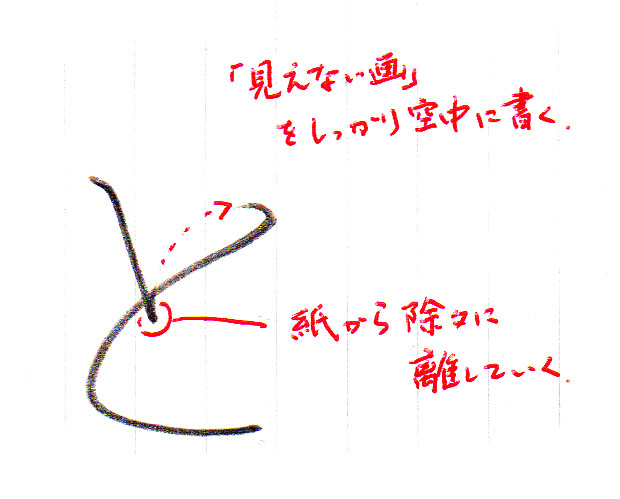

1画目と2画目の「見えない画」を意識

1画目が終わって2画目に移るとき、

しっかりと「見えない画」を空中に意識して

書くようにすると良いです。

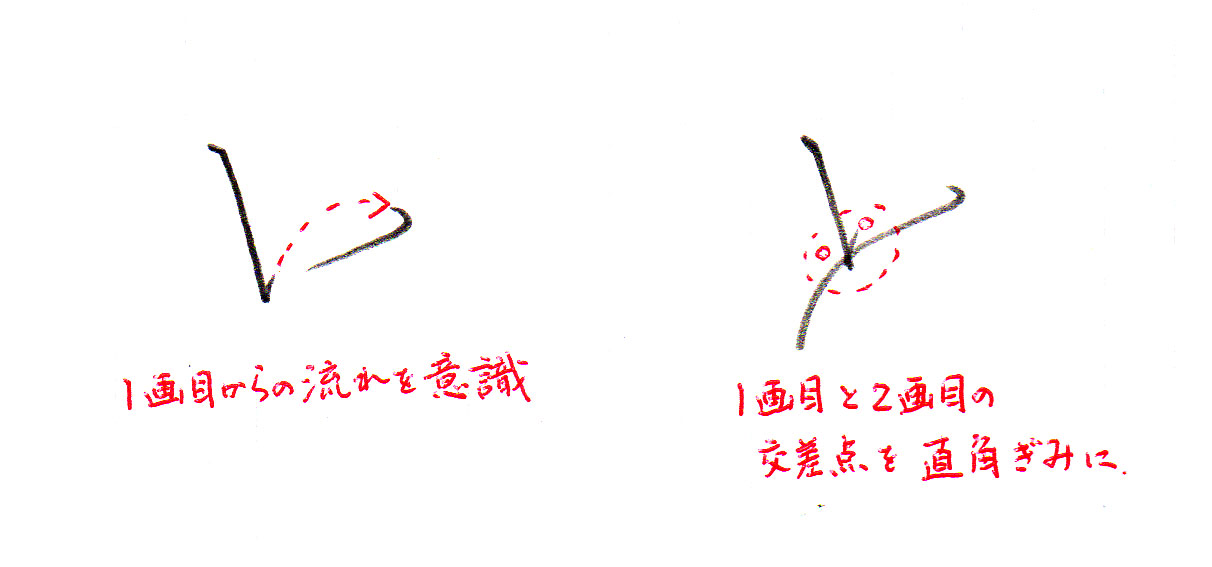

2画目の前半は1画目との交差点に注意

2画目のコツですが前半部分は

・1画目からの流れを意識

・1画目との交差するトコロを直角ぎみに

の2点に注意して書くと良いです。

1点目は活字をよく見ると繋がっているかのような「ハネ」もあったりしますし、

ここで毎度おなじみ(?)の「見えない画」を意識すると良いです。

2点目は、こちらの記事でも書いていますように

画と画が交差するときは直角ぎみを意識すると良いです。

あくまで「ぎみ」ですのでこだわり過ぎないようにお願いします。

ただ、これを守ると空間が良い感じに見えてきれいな字になると思います。

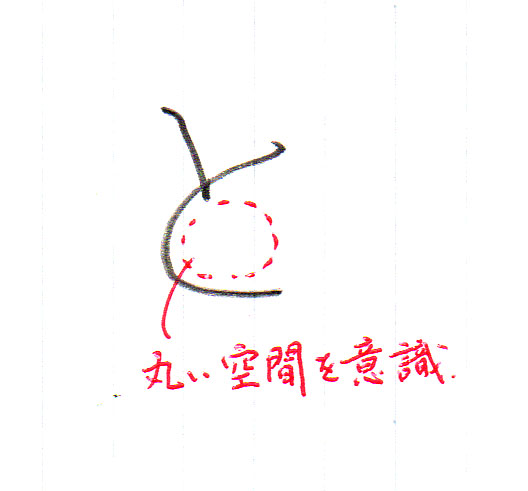

2画目の後半は包み込むように

2画目のコツの後半ですが、

「い」や「ろ」を書く時と同じ気持ちで丸い空間を意識して書くと良いです。

なんといいますか、ギョーザを包むようなイメージ(?)で書くと良いのかなと思います。(ちょっと違いますかね。。)

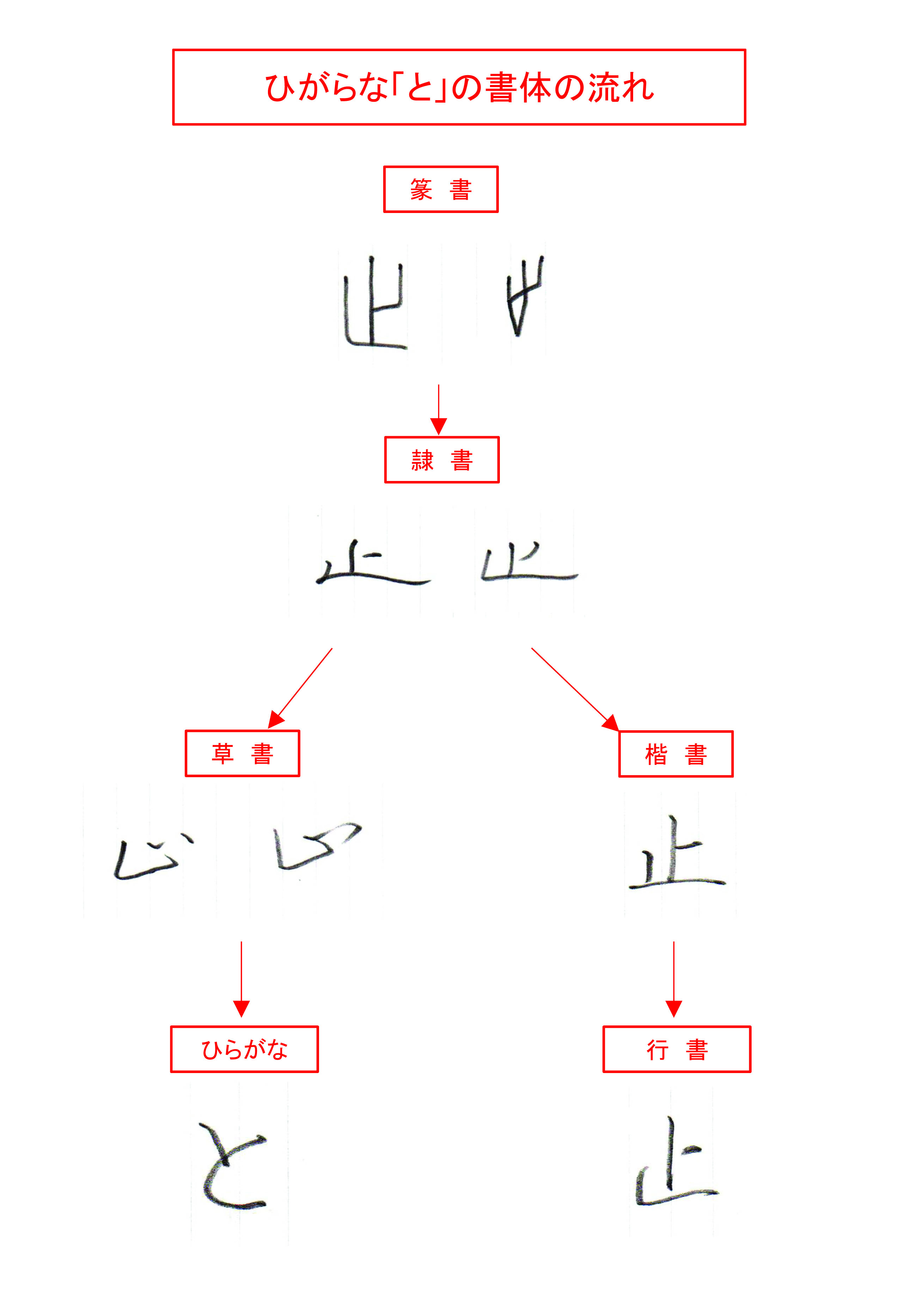

「と」は「止」漢字の成り立ち

ひらがな「と」の書体の流れは以下のとおりなのですが、

ちょっとしたナゾがあります。

ひらがなは草書(そうしょ)をルーツとして出来た書体なのですが、

図を見ていただけると分かるように草書(そうしょ)とひらがなの書き順が違うのです…。

この記事を書いていて、いろいろ調べるんですが困ったことに

草書(そうしょ)はこういった書き方しかほぼしていないのです。

でも草書(そうしょ)の基になった隷書(れいしょ)はひらがな「と」の書き順と同じなのは一体…

草書(そうしょ)は隷書(れいしょ)から考えなければならないので、

まあ間違いではないと思うんですが草書(そうしょ)の大多数を占めるこの書き順になったのは、

なにか理由があるんでしょう…ということで、ナゾなのです。

「と」の基になった漢字は「止」です。この「止」は人の足あとの形からできているそうです。

篆書(てんしょ)をみると人の足あと(左足?)に見えます。

足あとなので、「止まる」という意味になるのもなんだか納得がいきます。

ちなみに蛇足ですが、道路とかに書いてある「止まれ」の標示がありますが、

今の主流は「トマレ」ではなく「止まれ」だと聞いたことがあります。

「止」だけ見ても「止まらないといけない」と思われるためだそうで、漢字って便利だと思います。

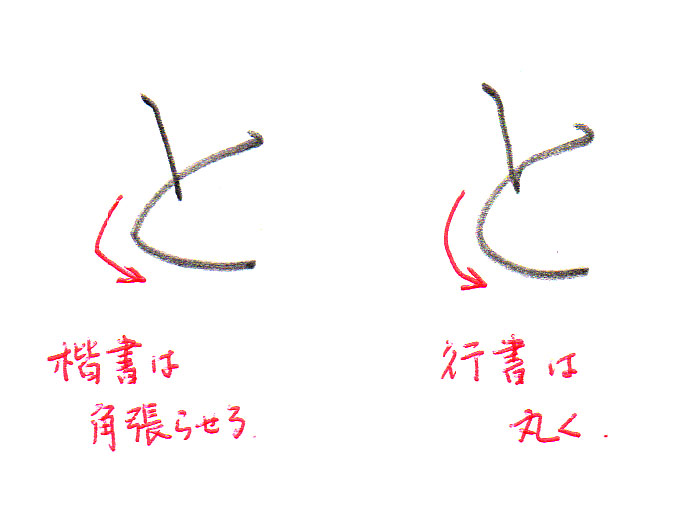

楷書・行書それぞれに合わせるには

続いて、楷書(かいしょ)と行書(ぎょうしょ)に合うひらがな「と」を考えた場合ですが、例によって

・「楷書」は「直線的」に

・「行書」は「曲線的」に

なので、「と」については2画目を角をつけるかつけないかの書き分けが良いと思います。

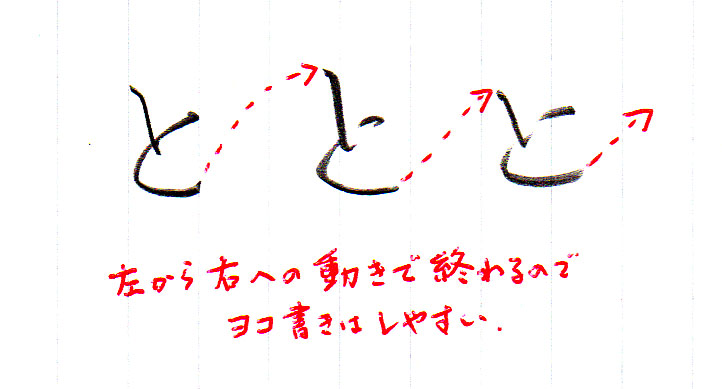

ヨコ書きの「と」を考えた場合

問題のヨコ書きのですが

「と」はタテ書き特化のひらがなの中では特に問題なくヨコ書きはしやすい字なのかなと思います。

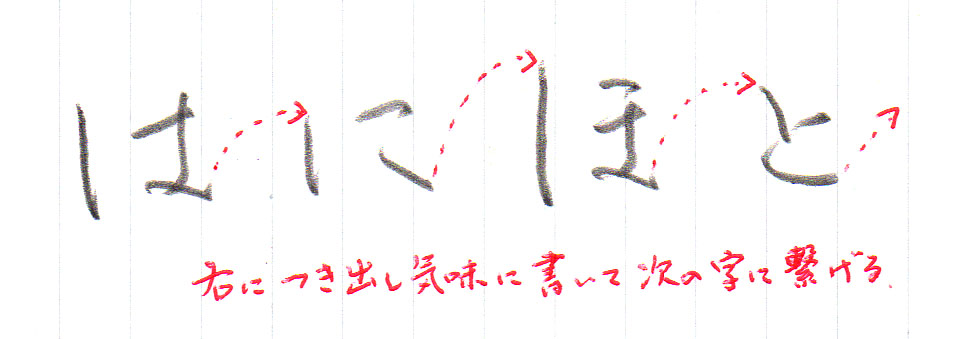

「は」「に」「ほ」と同じように

右側に突きだし気味にして次の字に繋がるように書いていけば良いと思います。

まとめ

- シルエットは丸形 ~タマゴの形

- 1画目は45°よりタテ気味に

- 1画目と2画目の「見えない画」を意識

- 2画目の前半は1画目との交差点に注意

- 2画目の後半は包み込むように

- ヨコ書きの場合は2画目を伸ばして次に繋がるように

ひらがな「と」もなかなか使用することの多い字だと思います。

「と」の1画目と2画目の交差するトコロに注意すれば上手くいくと思いますので参考になれば幸いです。

ひらがな「と」解説動画

実際に書いている所の動画をご用意しました。

文字の形も、もちろん大切ですが、ペン先の微妙な動きにも注目していただけるとありがたいです。

美文字練習ノート【ひらがな編】を作成しました

この記事の解説を見ながら練習できる、美文字練習ノート(A4横サイズ)を作成しました。

ナゾリ書きはもちろん、いろんなサイズで練習できるようにしました。

さらに解説動画をがんばって作りました!

そしてさらに無料でダウンロード可能です!!

ぜひご活用いただきたいです!!!

詳しくはこちらからどうぞ↓↓↓

コメント