ひらがな「そ」徹底解説

今回はひらがな「そ」です。

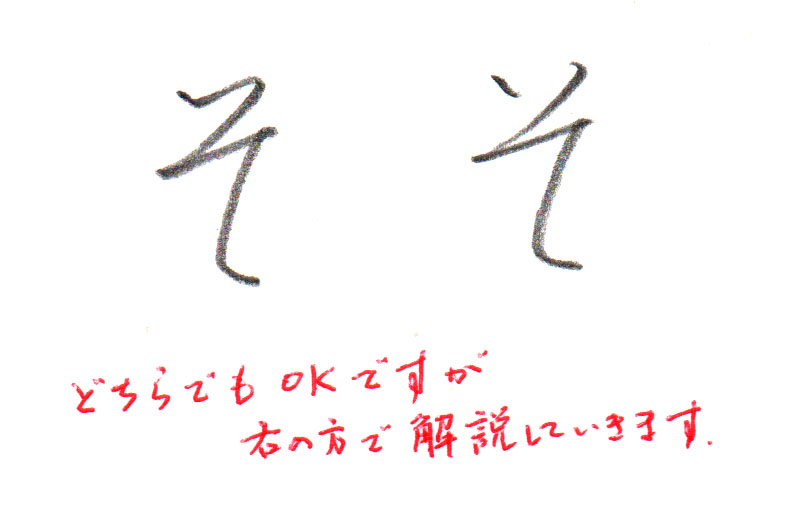

ひらがな「そ」は1画で書けるヒトフデガキな字ですが、2パターンあります。

画像のように最初の部分を点にするかしないかですがどちらで書いてもOKです。

変化をつけやすいことと個人的な好み(!?)で右側で解説していきます。

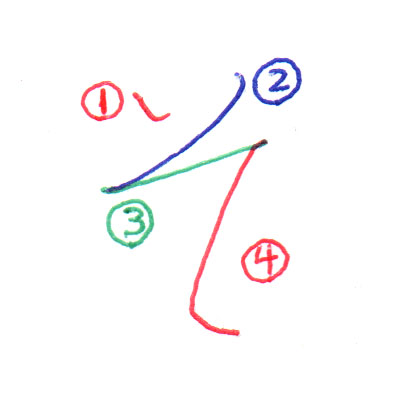

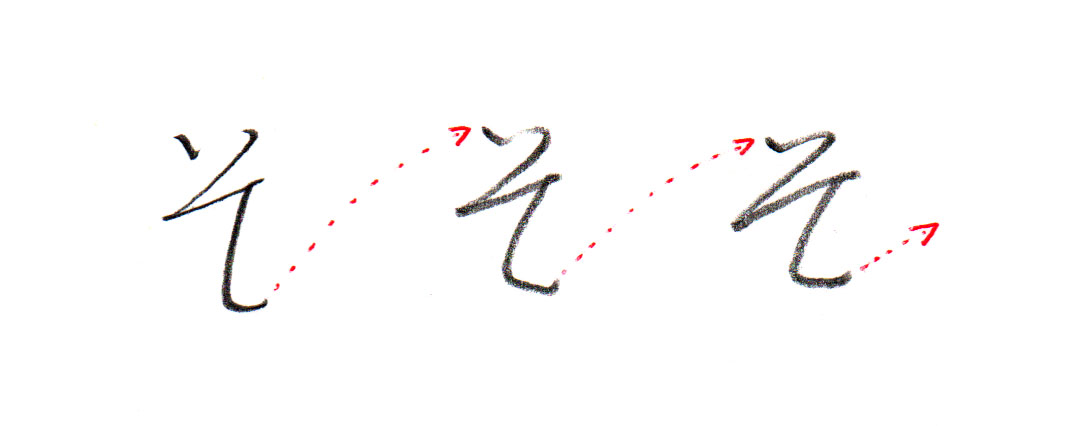

また、1画で書ける「そ」なので、解説していくにあたっては画像のように4画に分けての解説とさせていただきますので、よろしくお願いします。

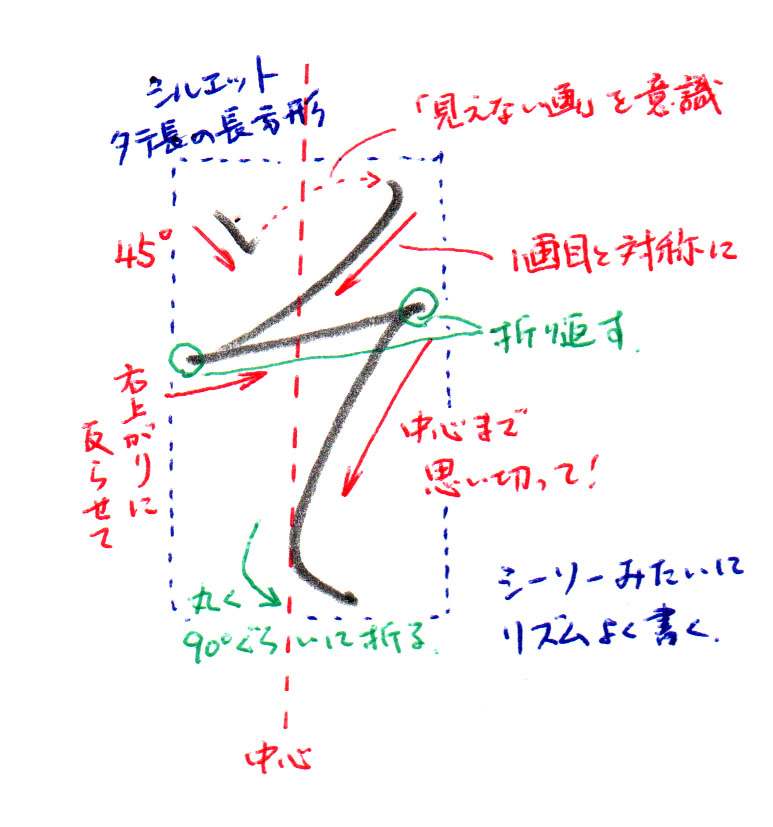

シルエットはタテ長の長方形

それでは、まずは全体的にシルエットとして捉えていただきたいのですが

「そ」のシルエットはタテ長の長方形

になります。

ひらがなはタテに書いていくことを前提としているので、字もタテに長いものが多いです。「そ」もタテ長な長方形となりますので、そういったイメージで捉えていただけると良いです。

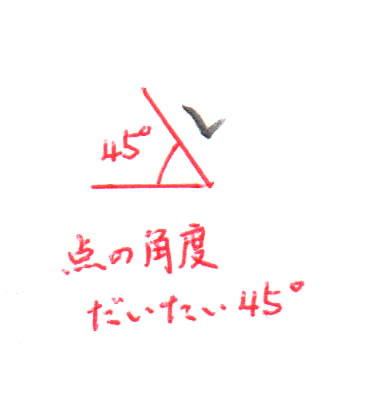

1画目は45度の角度

まずは1画目の点の部分になりますが、

1画目の点は45度ぎみ

に書くようにすると良いです。

「つなげて書く場合の「そ」」でも、最初の1画目の部分は45度の打ち込みの気持ちで書くようにすると良いです。

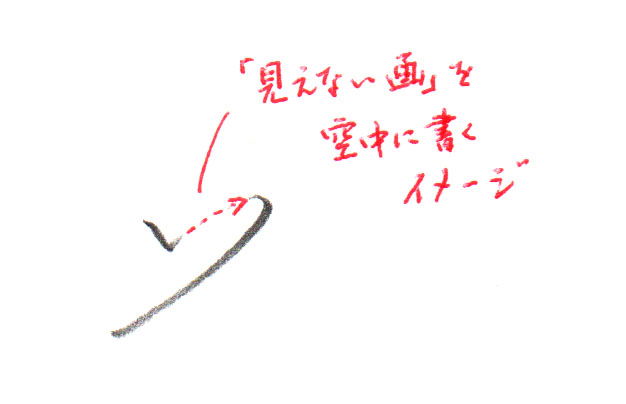

2画目への見えない画を意識

45度で点を書いたら

2画目に移るまでの「見えない画」を空中にしっかり書く

すると良いです。

「つなげて書く場合の「そ」」では実際に「見える画」として繋がっていますが、流れを意識して書くようにすることが大事です。

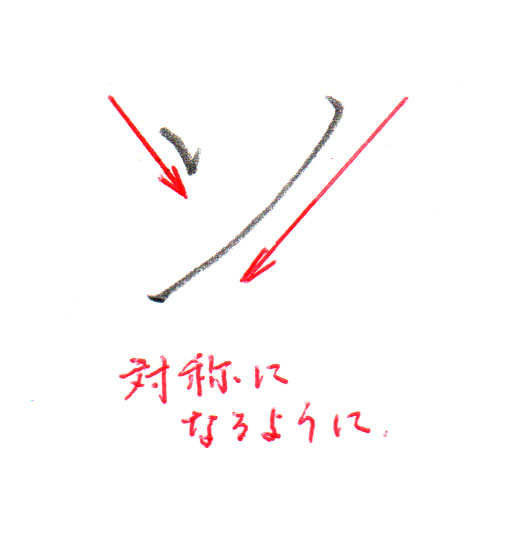

2画目は1画目と対称となるように

2画目のナナメに書いていく部分ですが

1画目と対称になるように書く

と良いです。

カタカナの「ソ」を書くときの要領と同じで、1画目と2画目がそれぞれ向かい合うように対称に書くのがコツです。

ちなみに後からも書きますが、ひらがな「そ」は漢字の「曽」から出来ていて、カタカナの「ソ」は漢字の「曽」の1画目2画目から取ってきたものになります。

「ソ」も同じように対称に書くのがコツです。

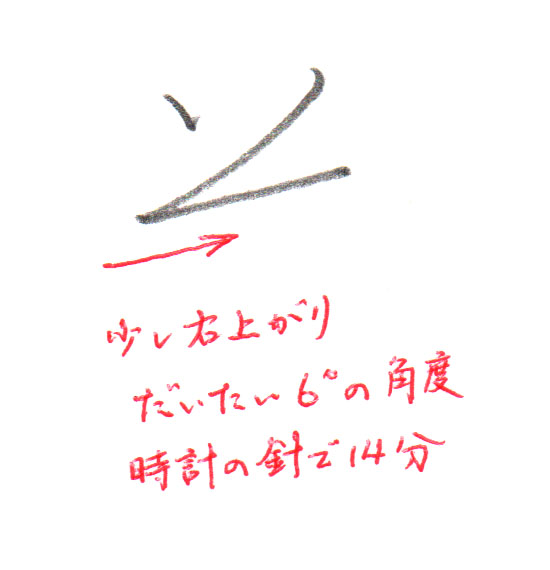

3画目は少し右上がり

続いて3画目ですが

3画目は少し右上がりに書く

ようにすると良いです。

少し右上がりの角度なので、こちらのヨコ画の書き方をここでも実践していただいて

・「若干右上がりに書くのがコツ」

・「その角度は6度(時計の針でいうと14分の角度)」

の2つのポイントと同じ要領で書くと良いです。

「漢字」も「ひらがな」も「カタカナ」もヨコ画は基本的にはこのルールを守って書くようにすると、統一感が出て揃って見えますので、一文字一文字もですが文章としてもきれいに見えます。

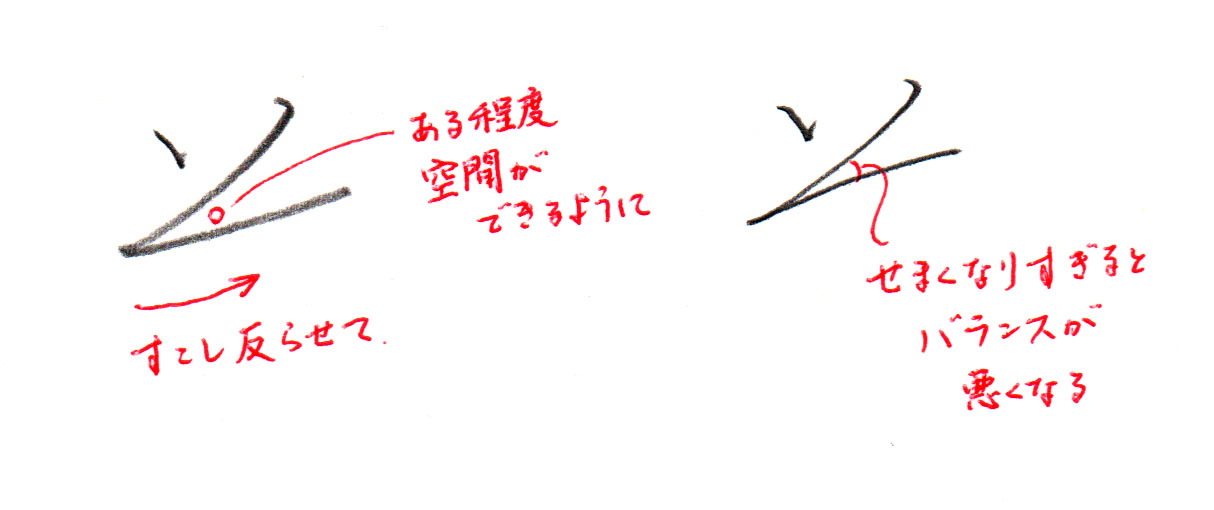

3画目は少し反らせる

そしてここが重要ポイントの一つなのですが

3画目のヨコ画は少し反らせる

ようにするのが大事です。

ここは私が「そ」を書くときに一番気を付けている部分なのですが、下に反らせることによって2画目と3画目に空間ができます。

右上がりがきつすぎたり逆に上に反らせると、この空間がせまくなりバランスが悪くなってしまうので、特に気をつけるようにしています。

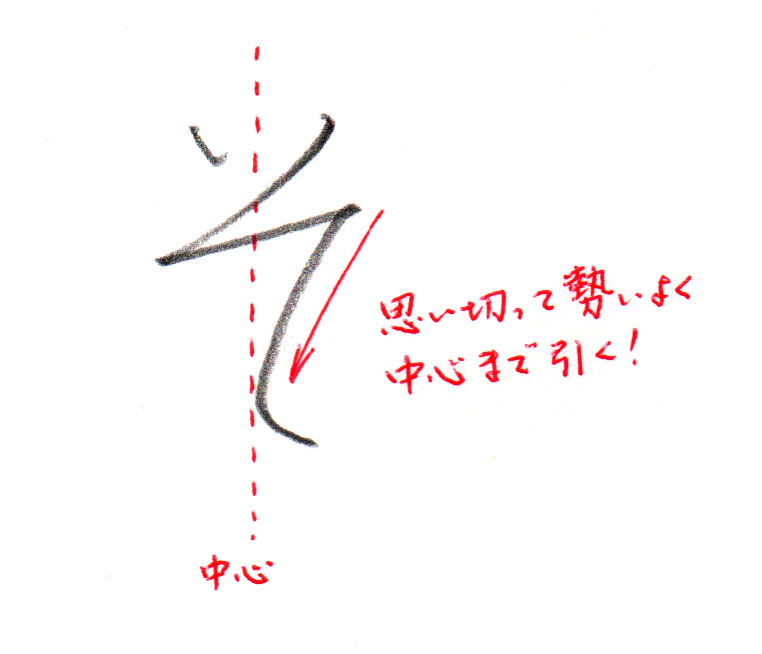

4画目は中心まで進む

4画目は

中心付近まで思い切って進む

ようにすると良いです。

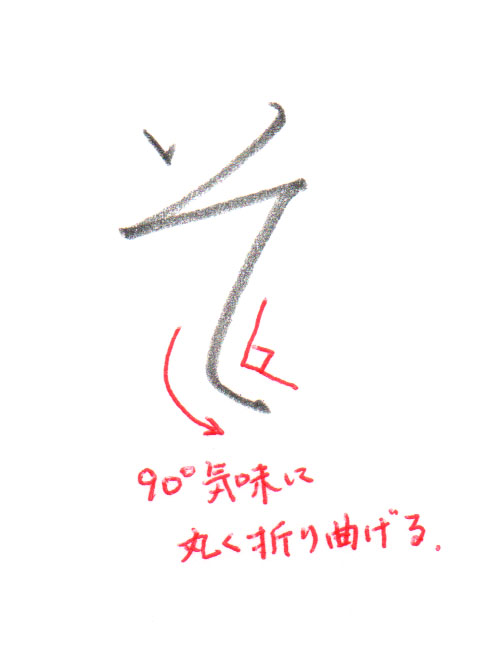

4画目は90度ぐらいに丸く折る

4画目の最後は

90度ぎみに丸く折り曲げて

書くようにすると良いです。

あまり90°いう数字にはこだわらずに、目安として折り曲げを意識して書くと良いです。

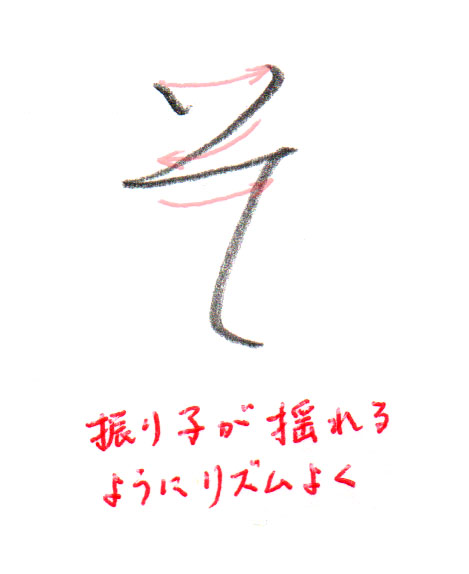

「そ」はシーソーみたいに書く

そして、「そ」を書くときのとても大事なコツをご紹介しますが、

「そ」はシーソーみたいに書く

ということです。

これは字のつくり的にも、そう書きやすくて、

・シーソーや振り子みたいに行ったり来たりするように

・ワルツのように3拍子(1・2・3)でリズムよく書く

ようにすると楽しくきれいに書けます。

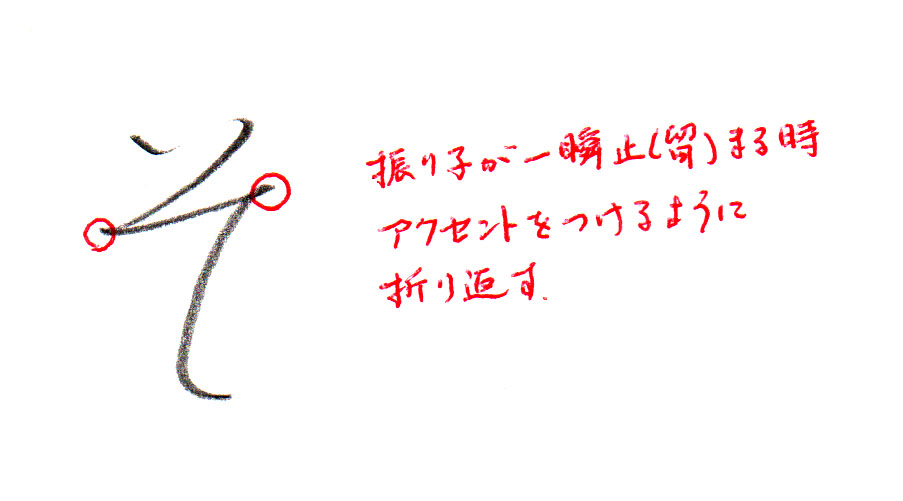

折り返し部分をしっかりと

また、振り子みたいに書くときは一瞬止まる部分が出てきますので

折り返し部分としっかりと止まって(留まって)書く

ようにするとさらに良いです。

画像は見えづらいかもしれませんが、折り返し部分では線が重なって濃くなっている部分が、線が行き着いたら所のこの部分で一瞬止まって(留まって)

線がめくれるように、重なるように、戻って折り返すようにすることでアクセントがついて字に勢いや立体感が出ます。

ペン字では線が細いためあまり目立つことがない部分ではありますが、こういった動きをすることが美文字を書く秘訣です。

字を書いた結果としては形が重要ではありますが、書いているときの動きがとても大事なことです。

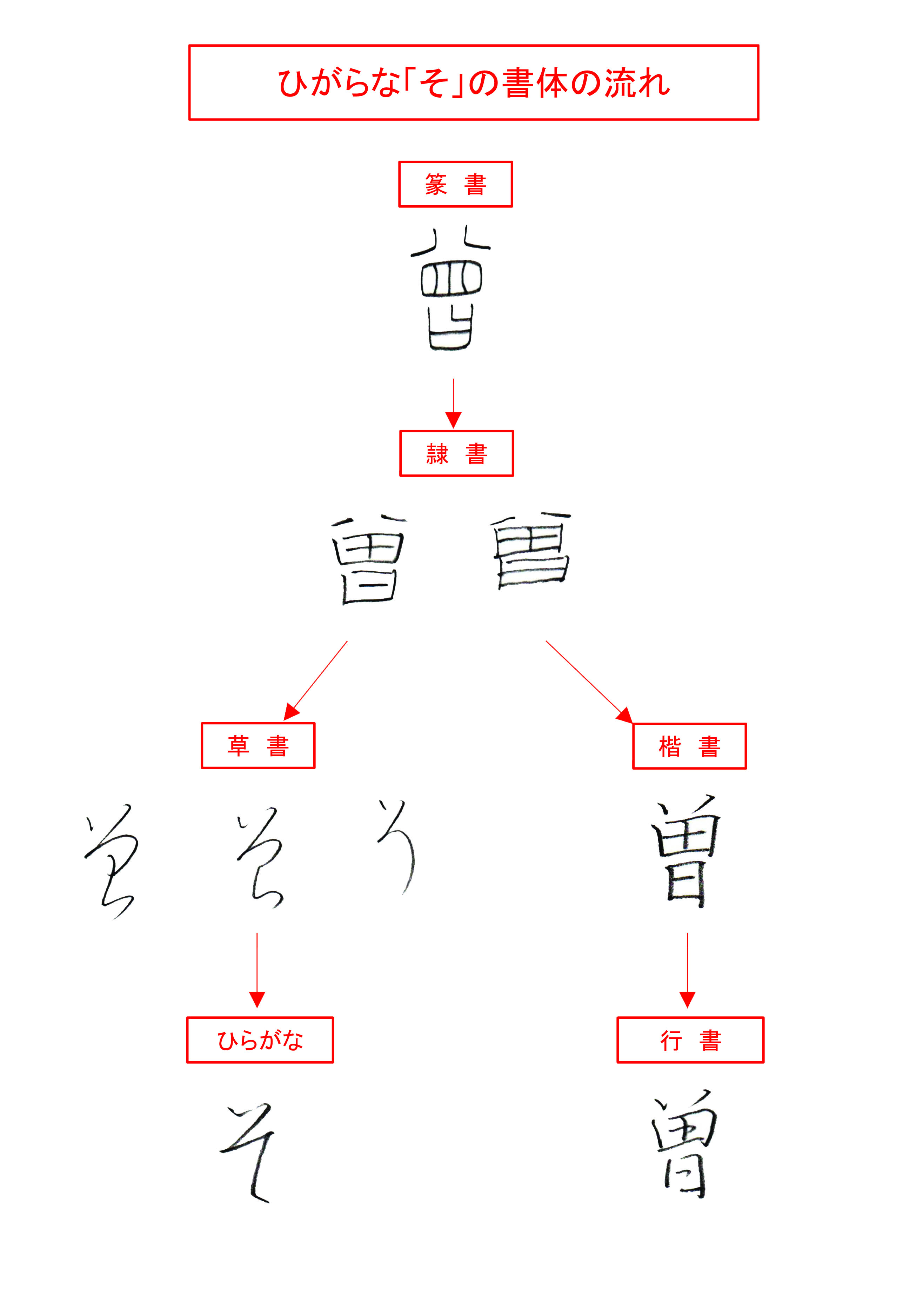

「そ」は「曽」漢字の成り立ち

ひらがな「そ」の書体の流れは以下のとおりです。

「そ」の元になった漢字「楷書」は「曽」です。

「曽」という字は

【解字】蒸気を発するための器具の上に、重ねたこしきから蒸気が発散している形にかたどり、かさねるの意味を表す。

「新 漢語林 米山寅太郎 蒲田 正 著」

というように字典には載っていますが、

イメージとしては、秋刀魚(サンマ)とかを焼いている七輪からケムリが出ている状態を表しているのだと思います。

篆書(てんしょ)を見ればなんとなくそんな感じはするのかな、とは思います。

なので「そ」はケムリの出ている七輪の形から来ている、と言えますが音を表すための字なのでデドコロはそんな感じです。

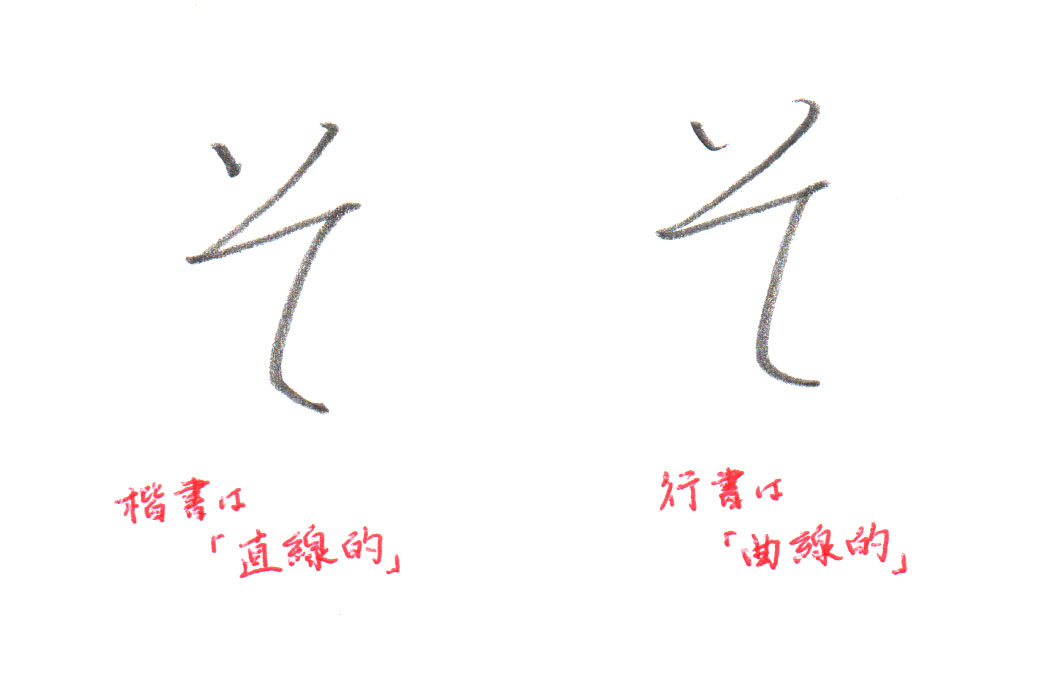

楷書・行書それぞれに合わせるには

楷書(かいしょ)と行書(ぎょうしょ)に合うひらがな「そ」を考えた場合ですが、

・「楷書」は「直線的」に

・「行書」は「曲線的」に

です。

あまり変わりませんが…気持ちが大事です!

ヨコ書きの「そ」を考えた場合

問題のヨコ書きを考えた場合ですが

「そ」は右に向かって終わる字なので、ヨコ書きは問題なく書けますので、普通に書いても支障はないです。

ただタテ書きよりは右へ突き出し気味に書くと右へ右へと繋がりやすくなります。

まとめ

- シルエットはタテ長の長方形

- 1画目は45度の角度

- 2画目への見えない画を意識

- 2画目は1画目と対称となるように

- 3画目は少し右上がり

- 3画目は少し反らせる

- 4画目は中心まで進む

- 4画目は90度ぐらいに丸く折る

- 「そ」はシーソーみたいに書く

- 折り返し部分をしっかりと

ひらがな「そ」はリズムよく楽しく書ける字です。

・ヨコ画の水平ぎみを気を付ける

・シーソーみたいにリズムよく書く

の2つを意識して書くようにすれば、必ずきれいな「そ」が書けるようになります。

ひらがな「そ」解説動画

実際に書いている所の動画をご用意しました。

文字の形も、もちろん大切ですが、ペン先の微妙な動きにも注目していただけるとありがたいです。

美文字練習ノート【ひらがな編】を作成しました

この記事の解説を見ながら練習できる、美文字練習ノート(A4横サイズ)を作成しました。

ナゾリ書きはもちろん、いろんなサイズで練習できるようにしました。

さらに解説動画をがんばって作りました!

そしてさらに無料でダウンロード可能です!!

ぜひご活用いただきたいです!!!

詳しくはこちらからどうぞ↓↓↓

Normally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

Merely wanna input that you have a very decent web site, I love the layout it actually stands out.

Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

Thank you for the good writeup. It actually was a entertainment account it. Look complicated to more brought agreeable from you! However, how can we communicate?

you might have an awesome weblog here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues? A number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix this problem?

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

Spot on with this write-up, I absolutely feel this site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice!

I respect your piece of work, regards for all the good content.

Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal website.

A person essentially help to make severely articles I’d state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual submit extraordinary. Wonderful task!

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate

you penning this post and also the rest of the site is extremely good.

It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!

It’s nearly impossible to find experienced people in this particular

subject, however, you sound like you know what you’re talking about!

Thanks

Hi my family member! I want to say that this article is awesome, nice written and include approximately all important infos. I would like to peer more posts like this .

Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thanks

Good write-up, I am normal visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

Hello. impressive job. I did not anticipate this. This is a splendid story. Thanks!

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours and my users would really benefit from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

Excellent write-up

I conceive other website owners should take this website as an model, very clean and wonderful user friendly design and style.