ひらがな「む」徹底解説

今回はひらがな「む」です。

ひらがな「む」はムズカシイと言われるひらがなの中でも最高難易度の一つに数えられる文字です。

バランスは取りづらいしなんともとらえドコロのない上に曲がった線も他の文字とは違った動きをします。

いつも以上に気合を入れて解説していきたいと思います。

ここを読んでいただければ絶対に「む」は上手くなりますので、最後までお付き合いいただければ幸いです。

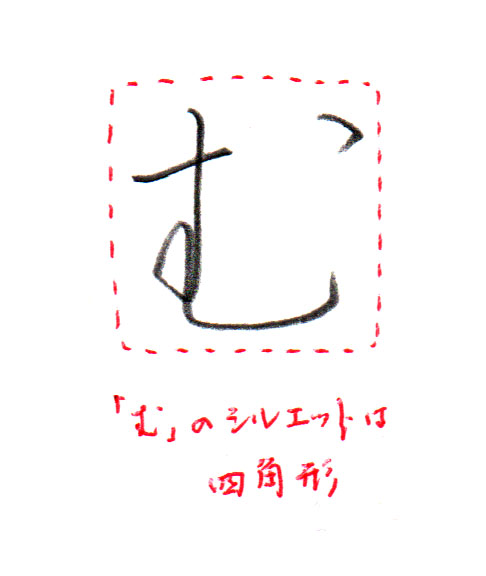

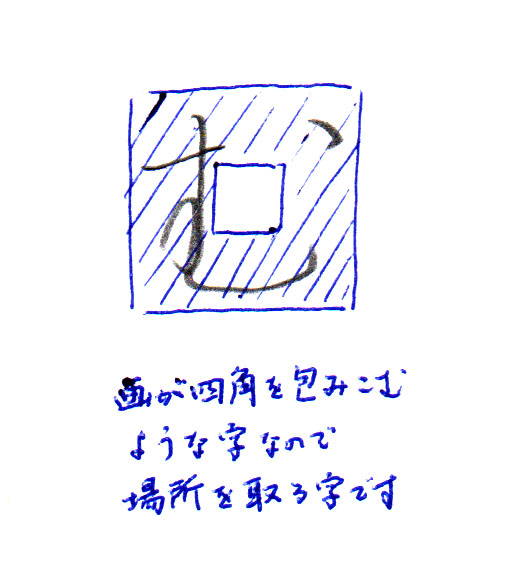

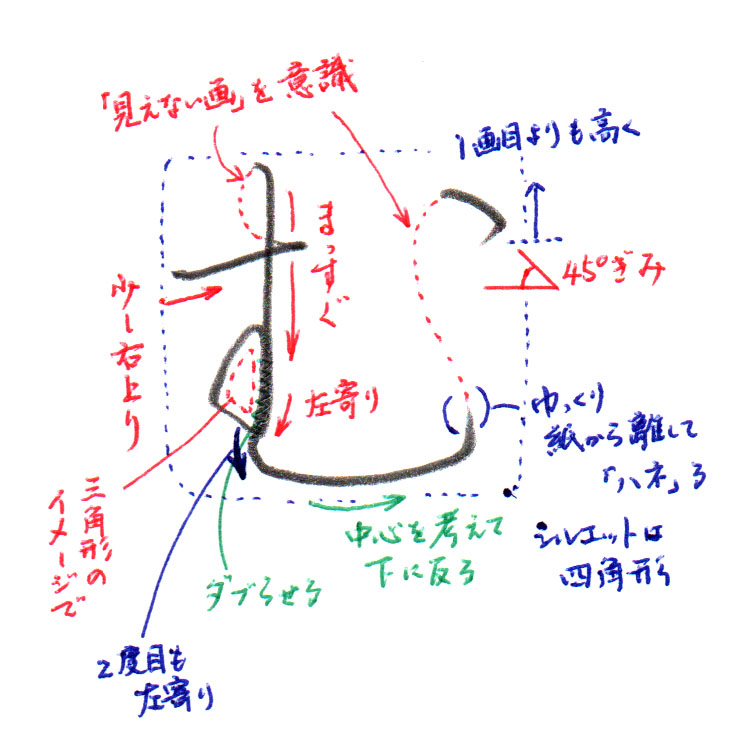

シルエットは四角形

まずは全体像のシルエットとして捉えていただきたいのですが

ひらがな「む」のシルエットは四角形

になります。

そして字のつくり的に、この字はけっこう場所を取る四角形になりますので、四角は四角でも他の字よりも大きめの四角形になるようなイメージでいてもらえれば良いです。

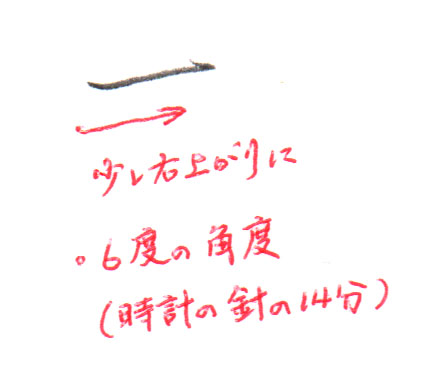

1画目は少し右上がり

「む」の1画目はヨコ画ですが

すこし右上がりに書く

と良いです。

こちらの記事でも書いておりますヨコ画は

・「若干右上がりに書くのがコツ」

・「その角度は6度(時計の針でいうと14分の角度)」

の2つのポイントと同じ要領での角度をつけて書くと良いです。

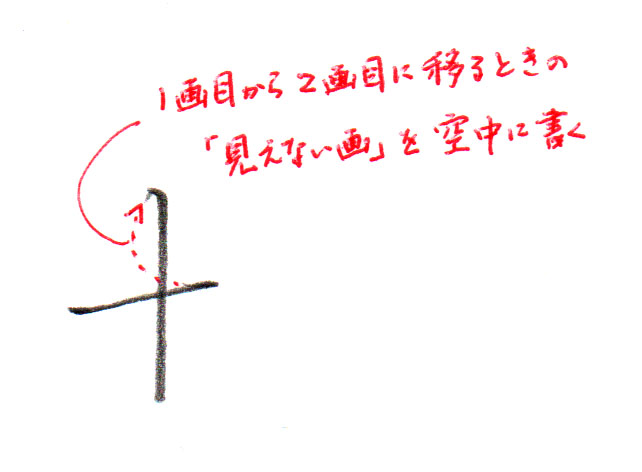

1画目から2画目への見えない画を意識

1画目のヨコ画から2画目のタテ画に移動していく時を意識することも大事です。

1画目から2画目に移る時の「見えない画」を空中で書く

ことを意識することが大事です。

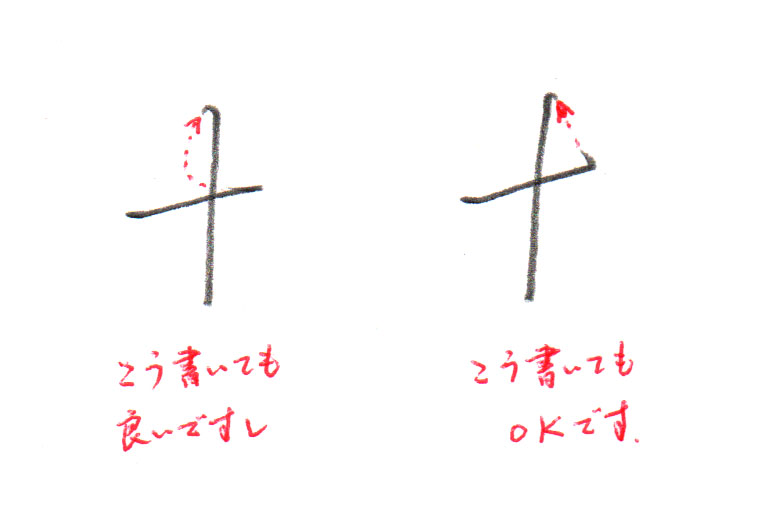

それから「む」に限ったことではないですが、2画目に移っていくときの経路というのは次のように書くのもアリです。

・回りこんで上から下りるように書く

・そのまま上に上がる

の2つのパターンがあってどちらでも良いです。

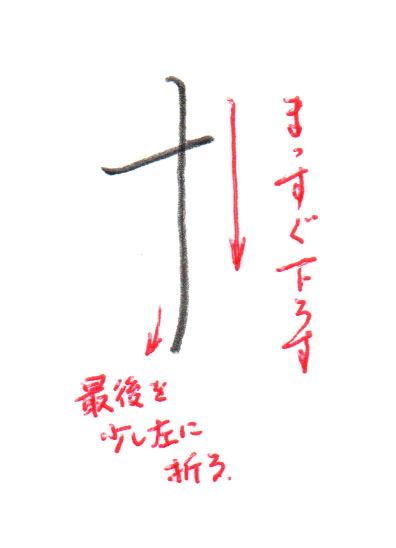

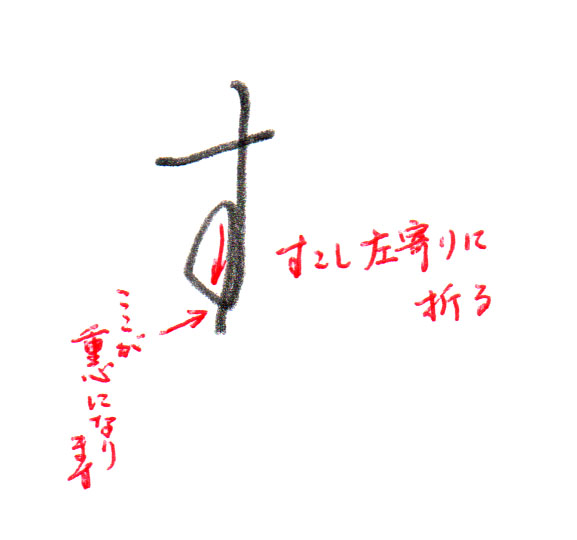

2画目まっすぐに下ろして最後を少し左寄り

2画目に移ったら次はタテ画ですが、

タテ画は垂直にまっすぐ下ろして最後は少し左寄りに折る

ようにすると良いです。

「む」を書く場合の大事なポイントの一つがまっすぐ下ろすことです。人間でいう背骨の部分になる所で、ここが曲がってしまうとおかしくなってしまいます。

最後に少しだけ左寄りに折るのは次の回転部分の予備動作みたいな感じで書くと良いです。

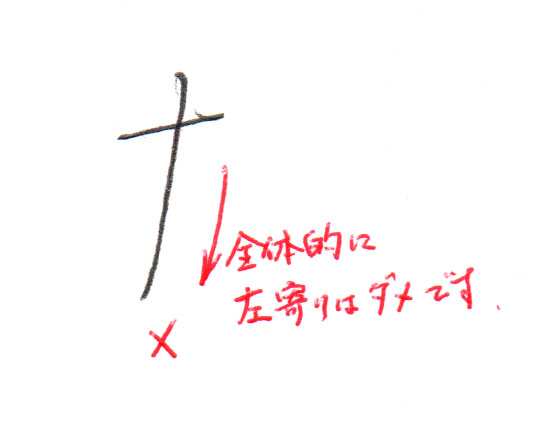

あくまでタテ画はまっすぐで最後だけ左寄りに折ること、全体的に左寄りになってはダメです。

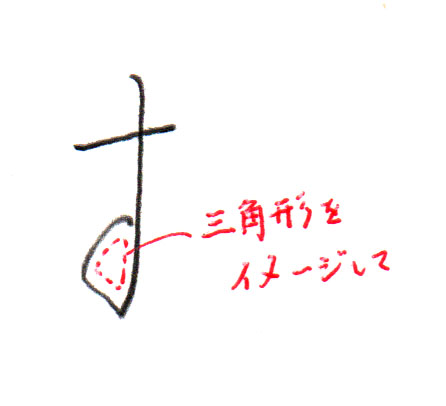

2画目回転部分は三角を意識

2画目の一番のムズカシイ所の回転部分ですがここは

三角形をイメージして書く

ようにすると良いです。

おむすびを書くような気持ちで角の取れた三角をイメージして書くようにすると良いです。

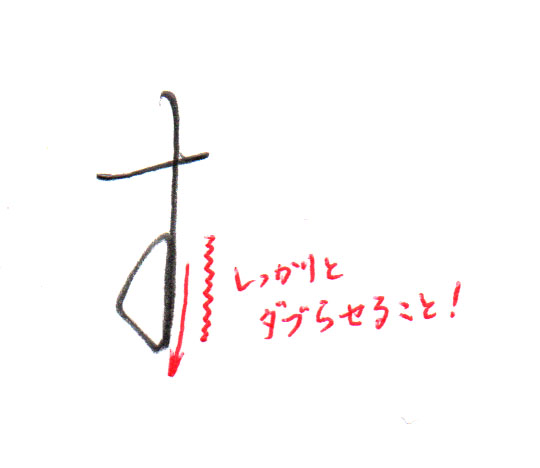

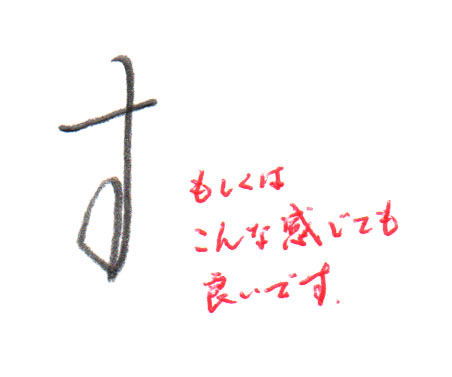

2画目回転部分をダブらせる

2画目の回転部分を三角で書いたら次は下に書いていきますが

しっかりとダブらせて書く

ことが大事です。

ダブらせるか、もしくは少し左側にズラして平行に書くのもアリです。

2画目回転したら少し左寄り

そして次が「む」を書くときに一番気を付けていただきたいのが

ダブらせた後はまた左寄りに折る

ことが一番大事な所です。

タテ画をナゾるように書くと良いです。ここが「む」の一番キモな部分です。

「む」の重心と言いますか核となる中心の場所がこの左寄りに折れる部分になります。

ここを折らずにすぐに右へ書いてしまうと、バランスがおかしくなります。

あまり意識しすぎないで心がける気持ちで書いていただきたいです。

字を書くときなんて一瞬の出来事ですので、普段から書くときに左下が重心だと思いながら書くようにしていけば自然とそうなってきます。

メモなどの走り書きで速く書くときでもここの左下の重心を押さえておけば、必ずバランスの取れた「む」を書くことができます。

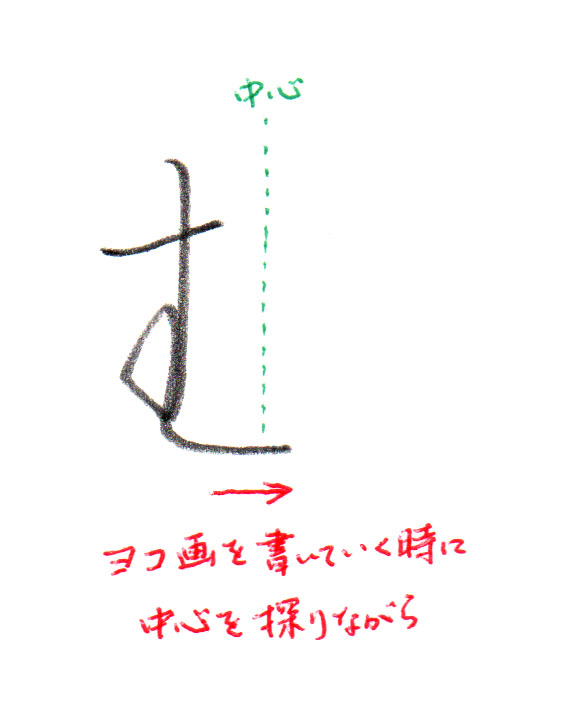

2画目回転後のヨコ画で中心を意識

2画目の回転部分を書いて左寄りに折ったら次はヨコ画を書いていきますが、

ヨコ画は中心を意識して

書くようにすると良いです。

探(さぐ)りながらと書いていますが、多少中心がズレて書き始めていたとしても、ここのヨコ書くの長さを調整すればある程度は中心を操作することができます。

普段から中心はどこにあるか?を意識して書くようにしていれば感覚的にここら辺まで伸ばせばだいたい真ん中に来るかな?とか分かってくると思います。感覚的に意識して書くようにすることが大事です。

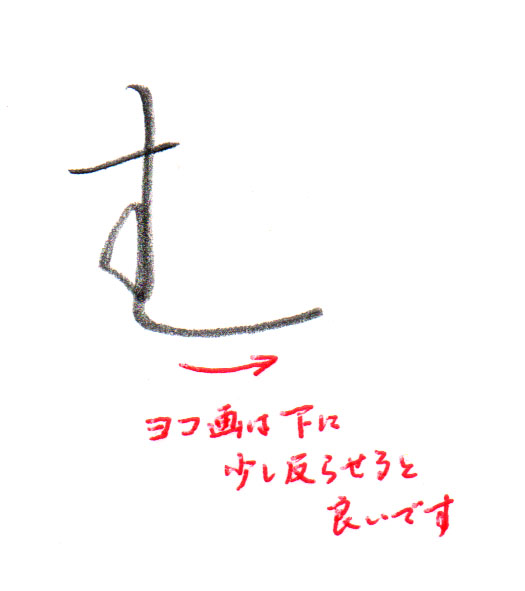

2画目のヨコ画は下に反る

ヨコ画は中心を意識しながら書いていきますが

ヨコ画は下向きに反る

ように書くと良いです。

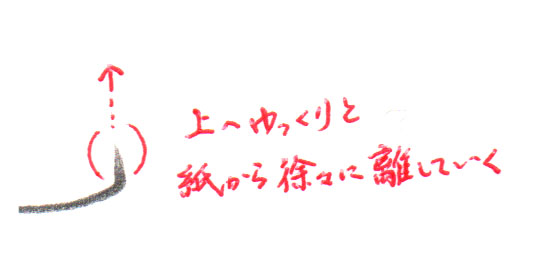

2画目の最後はゆっくりハネる

そして2画目の最後は「ハネ」ですが

上へゆっくりと紙から離れていくように「ハネ」る

と良いです。

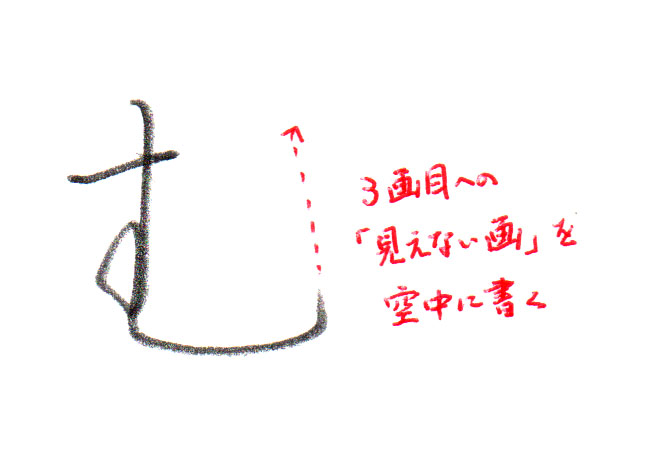

2画目から3画目への見えない画を意識

2画目から3画目に移っていきますが、1~2画目と同じように

2画目から3画目に移る時の「見えない画」を空中で書く

ことを意識することが大事です。

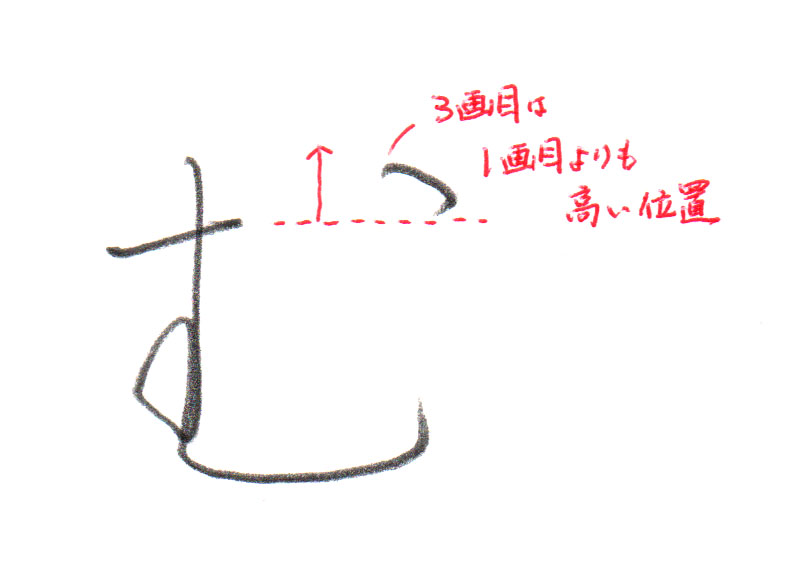

3画目の高さは1画目よりも上に

2画目から3画目への繋がりを意識しながら

3画目の高さは1画目のヨコ画よりも高くすること

を心がけると良いです。

この位置というのも先に述べましたシルエットで見たときの四角形の右上のカドの部分になります。

シルエットとしてもバランスを取るためには高い位置に3画目の点を打つのが良いです。

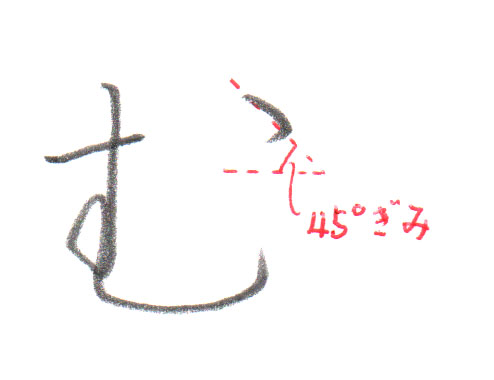

3画目の角度は45°ぎみ

3画目を打つ場所が決まったら

3画目の角度は45°ぎみに書く

ようにすると良いです。

点を打つと言いますが、点というのは軽く見られてカンタンに書かれがちです。

点画という画なので「トンスートン」という節度を守って書くことが美文字に繋がります。

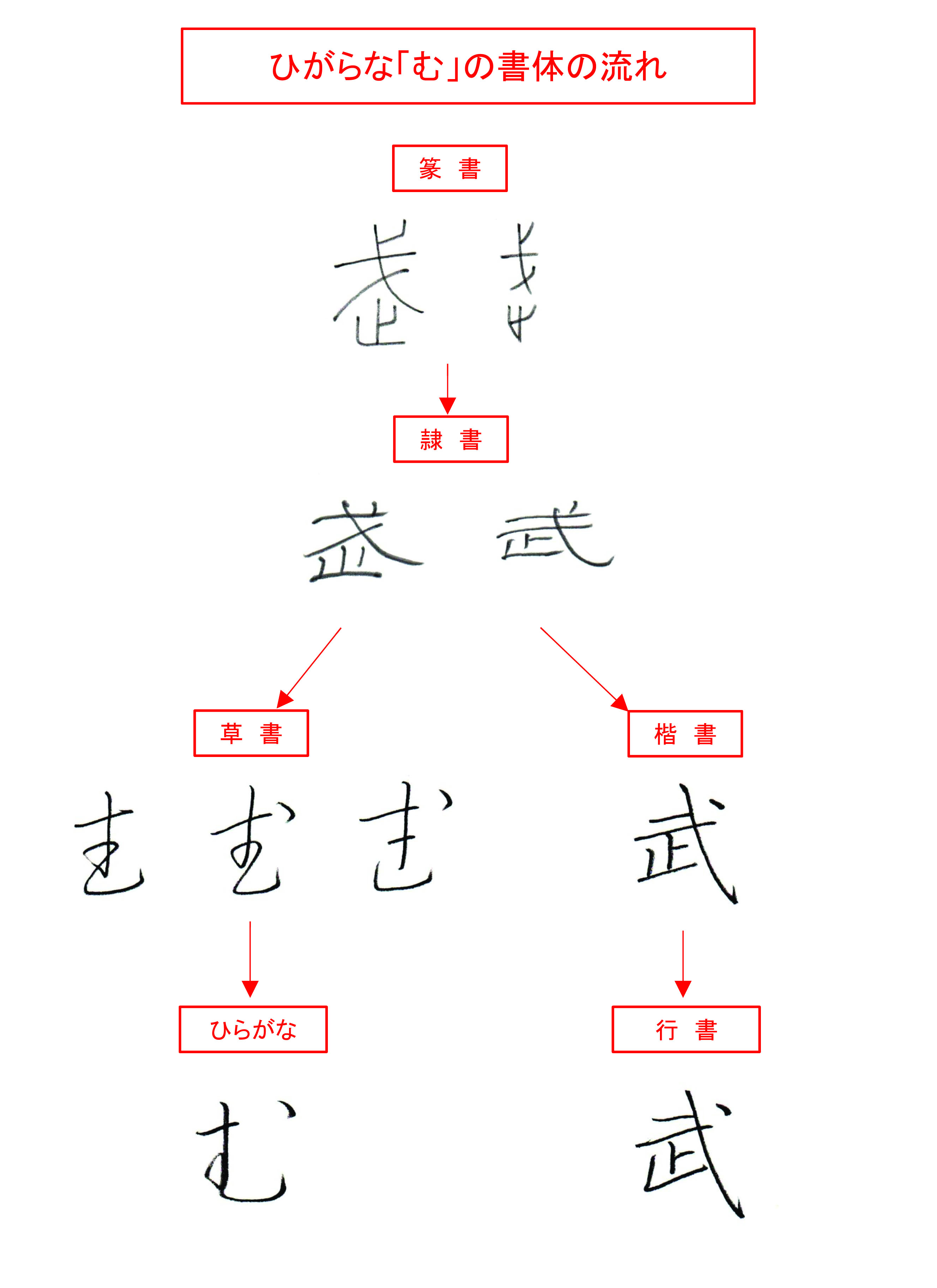

「む」は「武」漢字の成り立ち

ひらがな「む」の書体の流れは以下のとおりです。

「む」の元になった漢字「楷書」は「武」です。

武士や武力の「武」ですね。

「武」という字は

止+戈。止は足の象形で、いくの意味。戈は、ほこの象形。ほこを持って戦いに行くの意味。

「新 漢語林 米山寅太郎 蒲田 正 著」

というように字典には載っています。

戈(ほこ)という武器を持って戦いに行くということで「武」という、篆書(てんしょ)を見ていただいたときに、戈(ほこ)が上に足の形が下にあって武器を持って進んでいくという形に見えます。

字典にはそうありますが、個人的には戈(ほこ)という武器を止(と)めて制御(コントロール)するという意味も込められているのではと思います。

「止」という字は「足の形」で「行く」「進む」という意味ももちろんありますが、別に「とまる」や「たちどまる」という意味もあるので、そういった意味も含めての文字であると思っています。

草書(そうしょ)を見ていただきたときにひらがな「む」という形が見えてくると思います。私が今まで述べてきた「む」のポイントもこの草書(そうしょ)の形にある程度は沿って書いています。

音を出す・表すためのひらがなですが、ルーツである草書(そうしょ)の形を知ることも美文字に繋がることだと思います。

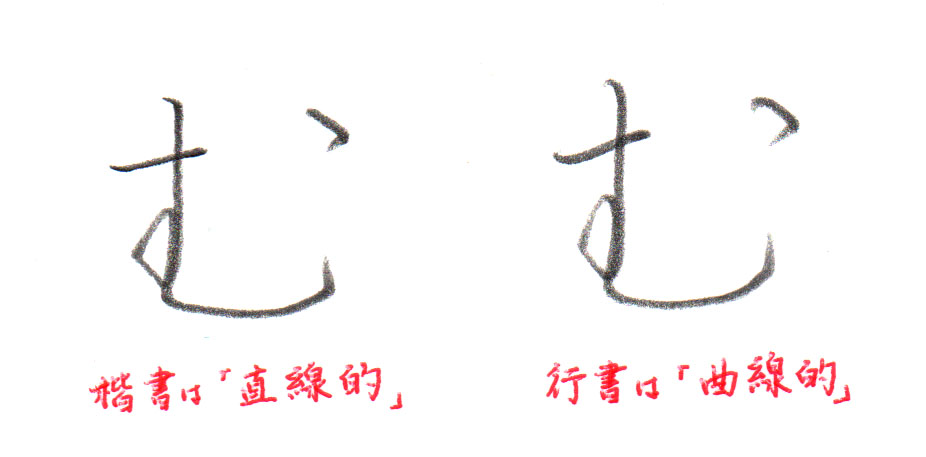

楷書・行書それぞれに合わせるには

楷書(かいしょ)と行書(ぎょうしょ)に合うひらがな「む」を考えた場合ですが、

・「楷書」は「直線的」に

・「行書」は「曲線的」に

です。

あまり変わりませんが…気持ちが大事です!

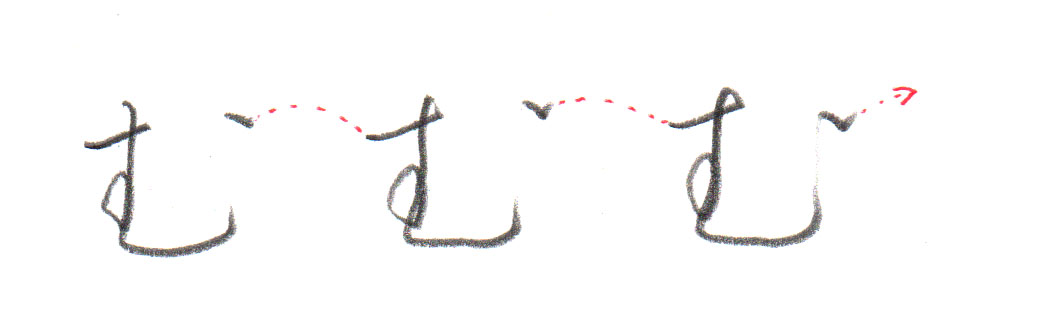

ヨコ書きの「む」を考えた場合

問題のヨコ書きの「む」を考えた場合ですが、

「む」はタテ書き特化のひらがなの中では、ヨコ書きは比較的しやすい字です。最後の3画目の点で終わる字なので特に問題なくヨコ書きはできます。

最後の3画目を右へ繋がる気持ちで書くと良いです。

まとめ

- シルエットは四角形

- 1画目は少し右上がり

- 1画目から2画目への見えない画を意識

- 2画目まっすぐに下ろして最後を少し左寄り

- 2画目回転部分は三角を意識

- 2画目回転部分をダブらせる

- 2画目回転したら少し左寄り

- 2画目回転後のヨコ画で中心を意識

- 2画目のヨコ画は下に反る

- 2画目の最後はゆっくりハネる

- 2画目から3画目への見えない画を意識

- 3画目の高さは1画目よりも上に

- 3画目の角度は45°ぎみ

たくさんのポイントがあるひらがな「む」ですが、

・回転部分をしっかりとダブらせて

・左下の重心に気を付ける

の2つを押さえれば、ひらがな最高難易度の「む」ですが、きれいに書けるようになります。

ひらがな「む」解説動画

実際に書いている所の動画をご用意しました。

文字の形も、もちろん大切ですが、ペン先の微妙な動きにも注目していただけるとありがたいです。

美文字練習ノート【ひらがな編】を作成しました

この記事の解説を見ながら練習できる、美文字練習ノート(A4横サイズ)を作成しました。

ナゾリ書きはもちろん、いろんなサイズで練習できるようにしました。

さらに解説動画をがんばって作りました!

そしてさらに無料でダウンロード可能です!!

ぜひご活用いただきたいです!!!

詳しくはこちらからどうぞ↓↓↓

You should take part in a contest for one of the best websites on the web.

I most certainly will highly recommend this blog!

My spouse and i have been really fortunate that Edward could finish off his studies while using the ideas he got out of the web site. It is now and again perplexing to simply find yourself freely giving hints which often some other people may have been trying to sell. And we all fully grasp we have got the writer to appreciate because of that. All of the explanations you have made, the easy website navigation, the friendships you can give support to engender – it is mostly incredible, and it’s helping our son and us do think the article is enjoyable, which is very essential. Thank you for all!

Why people still make use of to read news papers

when in this technological world everything is presented

on net?

I?¦ll right away clutch your rss feed as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me understand in order that I may subscribe. Thanks.

Regards for helping out, good info .

Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

I am impressed with this website , really I am a big fan .

I was studying some of your blog posts on this internet site and I conceive this internet site is really informative ! Keep putting up.